种植牙术后短期内(尤其1周内)应严格戒酒!酒精会扩张血管、加重肿胀出血风险,还可能干扰骨结合与创口愈合,不利于恢复,建议遵医嘱

种植牙术后为何需谨慎对待饮酒?

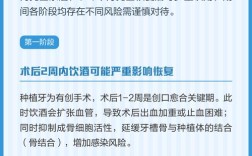

种植牙手术虽属微创范畴,但仍涉及牙龈切开、骨组织预备及植入体放置等步骤,术后创口需经历凝血期→炎症反应期→肉芽组织形成期→骨结合期的复杂愈合过程,而酒精作为中枢神经抑制剂,会对这一过程产生多维度干扰:

| 影响因素 | 作用机制 | 潜在后果 |

|---|---|---|

| 血管收缩/舒张失衡 | 乙醇代谢产物乙醛引发局部血管异常扩张,破坏血凝块稳定性 | 创口渗血、血肿形成概率上升 |

| 免疫抑制效应 | 酒精可降低中性粒细胞吞噬能力,延缓巨噬细胞迁移速度 | 感染风险增加,尤其吸烟者叠加风险更高 |

| 微循环障碍 | 毛细血管通透性改变导致营养供给不足,影响成纤维细胞增殖与胶原纤维合成 | 软组织愈合延迟,瘢痕增生风险升高 |

| 药物相互作用 | 若服用抗生素(如甲硝唑)、止痛药(布洛芬),酒精可能加重肝脏代谢负担或诱发双硫仑样反应 | 肝功能损伤、恶心呕吐等不良反应 |

| 唾液分泌减少 | 酒精刺激使口腔黏膜干燥,削弱自洁能力 | 细菌定植加速,继发龋齿或牙周炎 |

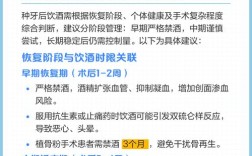

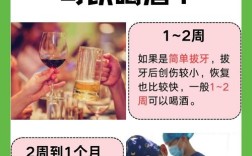

分阶段解析饮酒时机与风险等级

根据国际口腔种植学会(ITI)指南及国内三甲医院临床路径,可将术后恢复划分为三个关键期,对应不同的饮酒管控策略:

急性期(术后0-7天)——绝对禁酒

此阶段以控制出血、预防感染为核心目标,即使少量饮酒也可能通过以下途径加剧并发症: ✅ 典型表现:术区胀痛加剧、痰液带血丝、体温>37.5℃ ⚠️ 高危人群:高血压患者(血压波动易致渗血)、糖尿病患者(血糖波动影响愈合) 🔬 实验证据:《Journal of Oral Implantology》研究表明,术后72小时内接触酒精的患者,创口裂开发生率较对照组高47%。

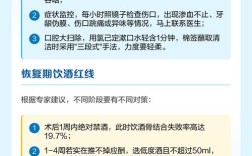

亚急性期(术后8-30天)——严格限酒

此时种植体已初步稳定,但骨结合尚未完成,若必须社交应酬,需遵循以下原则: 🔹 剂量控制:男性≤1标准杯(约14g纯酒精),女性减半 🔹 品类选择:优先低度发酵酒(如起泡酒),避免烈性蒸馏酒 🔹 防护措施:饮酒前后用氯己定漱口水含漱,配合冰敷减轻肿胀 💡 替代方案:可选择无醇饮料模拟举杯动作,既维护社交礼仪又规避风险

稳定期(术后1个月后)——渐进式开放

当X光片显示种植体周围骨密度均匀、探诊深度<3mm时,可逐步恢复正常饮酒习惯,但仍需注意: 🔍 个体化评估:骨质疏松症患者建议延长至3个月;长期服用抗凝药者需终身控量 🌿 健康管理:每日酒精摄入量应符合WHO推荐的“安全阈值”(男性<20g/日,女性<10g/日)

特殊场景下的应对策略

面对难以推辞的商务宴请或家庭聚会,可采用以下分级管理方案:

| 情境类型 | 推荐做法 | 禁忌提醒 |

|---|---|---|

| 庆功宴 | 提前准备鲜榨果汁+高脚杯营造仪式感;席间多吃高蛋白食物促进修复 | 勿参与“一口闷”劝酒游戏 |

| 外事接待 | 主动声明医疗禁忌,改用茶代酒;必要时出示主治医师出具的书面证明 | 避免混合饮用碳酸饮料 |

| 节日团聚 | 改饮自制果醋饮品,添加薄荷叶提升口感;饭后立即刷牙并使用牙线清洁邻间隙 | 警惕腊味食品中的亚硝酸盐与酒精协同致癌 |

常见认知误区澄清

❌ 误区1:“喝点红酒活血化瘀有助于消肿”

👉 真相:红葡萄酒单宁酸含量高达2-5g/L,反而会刺激新生肉芽组织,延缓上皮化进程。

❌ 误区2:“只要不喝醉就没事”

👉 真相:即便血液酒精浓度未达醉酒标准(≥0.08%),微量乙醇仍可通过胎盘屏障(孕妇)或血脑屏障产生影响。

❌ 误区3:“别人喝了没事我也可以试试”

👉 真相:个体差异显著,亚洲人ALDH2基因突变率高达36%,导致乙醛蓄积风险远高于欧美人群。

相关问答FAQs

Q1: 种植牙三个月后复查一切正常,是否可以畅饮啤酒庆祝?

答:虽然此时种植体已完成骨结合,但仍需注意两点:①单次饮酒量不宜超过500ml普通啤酒;②避免冰镇饮用(低温刺激可能诱发三叉神经痛),建议采用“慢饮+间歇饮水”的方式,既能享受乐趣又保护健康。

Q2: 如果不小心喝了酒该怎么办?

答:立即采取以下补救措施:①用清水反复漱口至少5次;②冷敷术区15分钟缓解充血;③密切观察次日晨起是否有异味分泌物或咬合不适,若出现发热、剧烈疼痛等症状,需及时联系主刀医师进行冲洗上药处理。