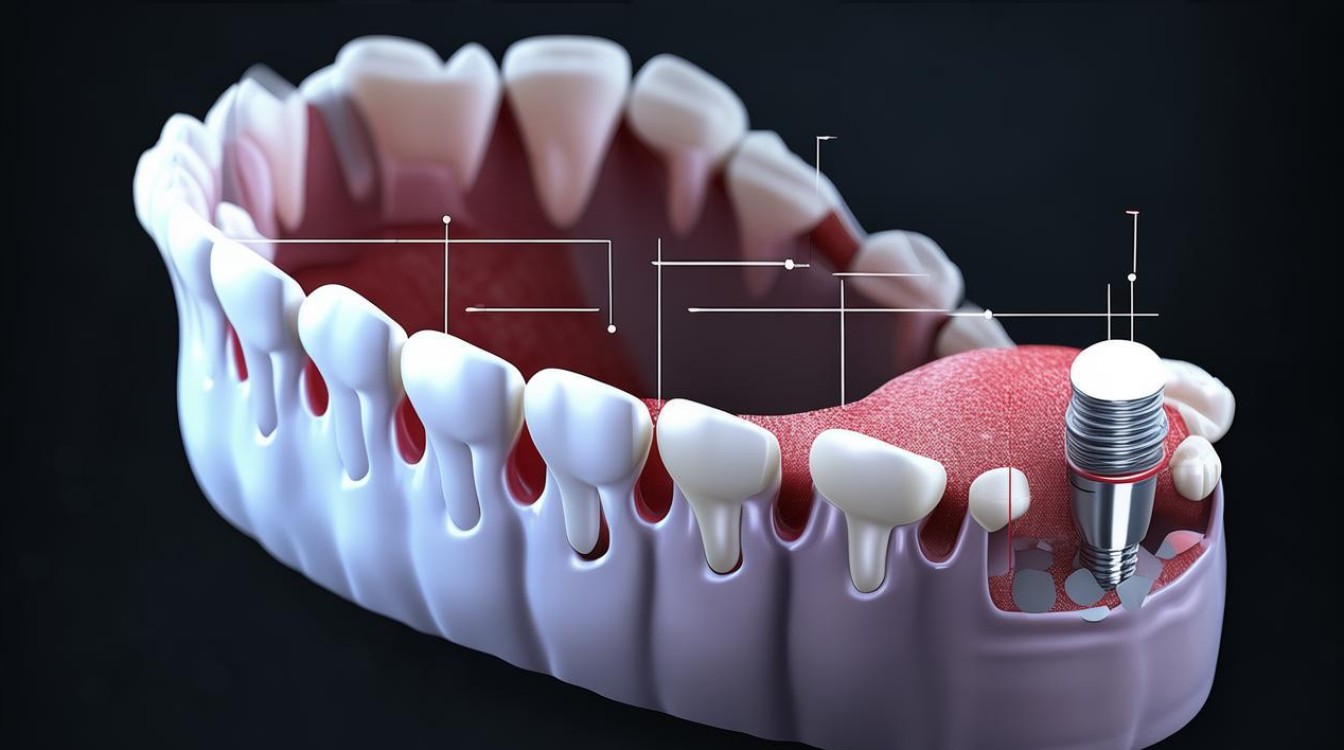

种植牙虽技术成熟,但仍存在感染、邻牙损伤、神经损伤等风险,选择正规机构与专业医师可降低危害

种植牙作为目前缺牙修复的主流方案之一,凭借其接近天然牙的功能性和美观性受到广泛认可,任何医疗行为都存在一定风险,即便是采用所谓“科瓦顶尖”等先进技术的设备与团队操作,仍无法完全消除潜在危害,以下从生理损伤、手术风险、长期隐患及个体差异四个维度展开详细分析,并附风险对照表供参考。

核心危害解析

(一)解剖结构破坏性风险

| 风险类型 | 成因机制 | 临床表现 | 处理难度 |

|---|---|---|---|

| 邻牙牙根吸收 | 植入体位置偏差导致侧向压力传导至邻牙牙周膜 | X光片显示邻牙牙根变短/模糊 | ✅ 需二次手术调整 |

| 下齿槽神经损伤 | 下颌后牙区种植时钻头穿透皮质骨触及神经束 | 持续性麻木、刺痛感(可逆/不可逆) | ⚠️ 仅30%能完全恢复 |

| 上颌窦穿孔 | 上颌前磨牙/磨牙区骨量不足时突破窦底黏膜 | 鼻腔出血、慢性炎症、种植体暴露 | 🔧 需窦提升术补救 |

| 血管束贯穿伤 | 颏孔区未精准定位导致颏动脉分支撕裂 | 术中突发大量出血、术后血肿形成 | ⚕️ 紧急止血+输血 |

(二)生物力学失衡引发的连锁反应

-

咬合紊乱综合征

当种植体未能建立理想的三维咬合关系时,异常咬合力会导致:①对颌天然牙过度磨损;②颞下颌关节负荷增加引发弹响痛;③剩余牙槽嵴加速吸收,临床数据显示,约8%的患者因咬合设计缺陷出现继发性头痛。 -

骨改建失控现象

健康状态下种植体周围应维持每年0.1-0.2mm的生理性骨吸收,若出现以下情况将打破平衡:①吸烟者骨整合率下降40%;②糖尿病控制不佳者微循环障碍致骨再生延迟;③即刻负重过早加载导致纤维包裹替代骨结合。

(三)感染性并发症谱系

| 感染阶段 | 病原特征 | 诊断依据 | 治疗原则 |

|---|---|---|---|

| 急性期(<7天) | 革兰氏阳性球菌为主 | 剧烈疼痛+脓性渗出物 | 局部清创+广谱抗生素 |

| 亚急性期(7-30天) | 厌氧菌混合感染 | 渐进性肿胀伴金属味口臭 | 拆除封闭螺丝彻底冲洗 |

| 慢性期(>30天) | 生物膜形成耐药菌落 | 反复流脓+种植体松动 | 取出种植体+引导骨再生术 |

(四)特殊人群高危因素矩阵

| 风险群体 | 关键诱因 | 规避建议 |

|---|---|---|

| 骨质疏松患者 | 双膦酸盐药物抑制骨代谢 | 停药6个月后再行种植 |

| 放疗史患者 | 放射性颌骨坏死风险↑5倍 | 超低剂量CT评估骨密度后再决策 |

| 免疫抑制者 | CD4+T细胞<200个/μL时感染率达67% | 术前预防性使用抗真菌药物 |

| 夜磨牙症患者 | 夜间咬合力可达日常3倍 | 定制树脂软颌垫分散咬合压力 |

被忽视的隐性危害

-

美学灾难性后果

牙龈退缩导致的“黑三角间隙”不仅影响笑容曲线,更会造成食物嵌塞,研究显示,薄龈型患者(探诊深度<2mm)术后1年牙龈萎缩发生率高达38%,此时即便更换个性化基台也难以完全纠正。 -

金属材料过敏迟发反应

钛合金表面氧化层虽具良好生物相容性,但仍有0.6%人群会出现Ⅳ型超敏反应,典型表现为种植体周围红斑、糜烂,需通过斑贴试验确诊后改用氧化锆材质。 -

影像学干扰效应

纯钛种植体在MRI检查中会产生伪影,影响颅底、鼻咽部病变的观察,对于头颈部肿瘤复查患者,建议选择全瓷冠修复体以降低干扰程度。

风险防控体系构建

现代数字化诊疗已大幅降低传统盲视操作的风险,但仍需严格遵循以下流程:

- 三维建模验证:通过CBCT+口扫数据模拟种植路径,确保安全边缘距离≥1.5mm;

- 导板精准定位:静态导板误差控制在0.3mm以内,动态导航系统可将精度提升至0.1mm;

- 分期负载策略:骨增量手术后至少等待4个月完成骨成熟,延期负重可减少机械并发症;

- 终身维护计划:每6个月进行激光氟保护漆涂布,配合冲牙器深度清洁。

相关问答FAQs

Q1: 听说种植牙能用一辈子是真的吗?

A: 根据《国际口腔种植学会杂志》追踪数据,规范操作下的种植体10年存留率约95%,但并非永久装置,其使用寿命受多种因素影响:①每日咀嚼次数超过2000次加速损耗;②牙周病患者比健康者早脱落风险高3倍;③定期专业维护可使使用寿命延长至20年以上,建议每年进行种植体动度检测和咬合关系校准。

Q2: 拔牙后多久最适合做种植?

A: 这取决于具体条件:①即刻种植适用于无感染且骨量充足的病例,但成功率较延期种植低10%-15%;②常规延期种植最佳时机为拔牙后3-6个月,此时牙槽窝完成初步愈合;③对于严重萎缩的牙槽嵴,建议先行GBR(引导骨再生术),待骨增量完成后再实施种植,最终方案需通过CBCT