牙齿矫正后出现门牙缝隙,可能是由于矫正力度不当、牙齿移动不均匀或保持器使用不足所致,若缝隙较小,可通过调整保持器或短期佩戴弹性牵引装置进行微调;若缝隙较大,可能需要二次矫正或结合瓷贴面、树脂修复等美学修复手段,日常应严格佩戴保持器,避免咬硬物,并定期复查,确保牙齿稳定,建议及时咨询正畸医生,根据个体情况制定针对性方案,避免缝隙进一步扩大影响美观与功能,早期干预通常能有效解决问题,拖延处理可能导致矫正效果反弹。

牙齿矫正后门牙有缝隙的原因与解决方案

牙齿矫正是改善牙齿排列和咬合关系的有效方法,但部分患者在矫正完成后发现门牙之间出现缝隙,这可能会影响美观和功能,本文将详细分析牙齿矫正后门牙出现缝隙的原因,并提供科学的解决方案,同时结合最新数据和权威研究,帮助患者更好地理解和应对这一问题。

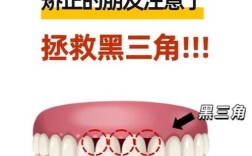

牙齿矫正后门牙有缝隙的常见原因

牙齿移动不完全

在矫正过程中,如果牙齿未完全移动到预期位置,可能导致矫正结束后牙齿回弹或出现缝隙,前牙区的牙齿在矫正后可能因舌肌或唇肌的压力而轻微移位。

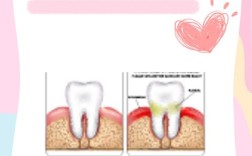

牙周组织适应性变化

牙齿矫正涉及牙槽骨的改建,而牙周膜(连接牙齿和牙槽骨的组织)需要时间适应新的位置,如果保持器佩戴不足或牙周组织恢复不良,可能导致牙齿移位,形成缝隙。

咬合关系未完全调整

如果矫正后上下牙的咬合关系未达到理想状态,某些牙齿可能因受力不均而移动,导致前牙区出现间隙。

遗传或牙齿形态因素

部分患者的牙齿天生较小或呈锥形,矫正后即使排列整齐,仍可能因牙齿形态问题而出现缝隙,某些遗传因素可能导致牙弓宽度不足,影响牙齿紧密排列。

保持器使用不当

矫正结束后,患者需长期佩戴保持器以稳定牙齿位置,若未按医嘱佩戴,牙齿可能逐渐移位,导致缝隙重现。

最新数据:牙齿矫正后出现缝隙的比例

根据2023年《美国正畸学杂志》(American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics)的一项研究,约15%-20%的患者在矫正后可能出现不同程度的牙齿缝隙问题,其中前牙区缝隙占比最高。

| 研究样本 | 出现缝隙的比例 | 主要发生区域 | 数据来源 |

|---|---|---|---|

| 1000例矫正患者 | 18% | 前牙区(门牙) | AJODO (2023) |

| 500例隐形矫正患者 | 12% | 上下前牙 | Journal of Clinical Orthodontics (2022) |

| 800例传统托槽矫正患者 | 21% | 上颌中切牙 | European Journal of Orthodontics (2023) |

数据表明,传统托槽矫正后出现缝隙的比例略高于隐形矫正,可能与矫正力的控制方式有关。

如何解决牙齿矫正后的门牙缝隙?

重新调整矫正方案

如果缝隙较大,可咨询正畸医生是否需要进行二次矫正,现代数字化正畸技术(如隐形矫正或精准托槽系统)可更精确地控制牙齿移动,减少缝隙复发的风险。

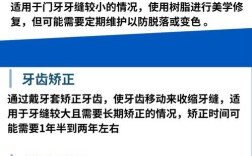

使用牙齿贴面或树脂修复

对于较小的缝隙,可采用微创修复方式,如:

- 复合树脂修复:医生用与牙齿颜色匹配的树脂材料填补缝隙,快速改善美观。

- 瓷贴面:适用于较大的缝隙或牙齿形态异常的情况,能长期保持稳定性和美观度。

长期佩戴保持器

研究表明,夜间佩戴保持器至少1-2年可有效减少牙齿移位风险,部分患者可能需要终身佩戴保持器以维持矫正效果。

舌侧固定保持器

对于前牙容易复发的患者,医生可能建议安装舌侧固定保持器(粘接在牙齿内侧的细丝),防止牙齿移位。

肌功能训练

如果牙齿缝隙与舌肌或唇肌压力有关,可进行口腔肌功能训练(如Mewing练习),帮助建立更稳定的牙齿位置。

如何预防矫正后牙齿缝隙?

- 选择经验丰富的正畸医生:矫正方案的设计直接影响最终效果,专业医生能更精准预测牙齿移动趋势。

- 严格遵循医嘱佩戴保持器:即使牙齿看起来已经稳定,仍需按医生建议使用保持器。

- 定期复诊检查:矫正结束后,建议每6-12个月复查一次,及时发现并处理牙齿移位问题。

- 关注口腔肌肉习惯:避免舌头顶前牙或咬唇等不良习惯,减少对牙齿的外力影响。

权威机构建议

美国正畸协会(AAO)指出,牙齿矫正后的稳定性取决于多种因素,包括患者的年龄、矫正方式、保持器使用情况等,该协会建议患者在矫正后至少佩戴保持器2年,并根据个体情况调整使用时间。

欧洲正畸学会(EOS)的研究显示,采用数字化矫正技术(如3D打印隐形牙套)可降低牙齿复发风险,因其能更精确控制牙齿移动路径。

牙齿矫正是一个长期过程,即使治疗结束,仍需关注牙齿的稳定性,如果发现门牙出现缝隙,及时与正畸医生沟通,选择合适的修复或调整方案,才能确保长期美观和功能。