“种植牙病变”通常指的是种植体周围组织发生炎症或病理改变,这是种植牙修复后最常见、也最需要关注的并发症,它主要分为两大类:

🦷 1. 种植体周围黏膜炎

- 定义: 仅局限于种植体周围软组织(牙龈)的炎症反应,尚未引起支持种植体的牙槽骨吸收。

- 症状:

- 种植体周围牙龈红肿、发炎。

- 牙龈出血(刷牙或探诊时)。

- 可能伴有轻微疼痛或不适感。

- 牙龈退缩,可能暴露部分种植体。

- 口臭。

- 原因:

- 主要原因: 口腔卫生维护不当,导致种植体周围堆积菌斑和牙石,这是最常见的原因。

- 修复体设计不良(如过伸、悬突、表面粗糙等),容易堆积食物残渣和菌斑。

- 种植体表面处理不当。

- 种植体周围软组织过薄或附着不足。

- 全身因素(如吸烟、糖尿病、免疫缺陷等)可能增加易感性。

- 治疗:

- 基础治疗: 彻底的菌斑和牙石清除(专业洁治和刮治,可能需要特殊器械)。

- 加强口腔卫生指导: 教授患者正确的种植牙清洁方法(使用专用牙刷、牙线、冲牙器、牙缝刷等)。

- 调整修复体: 如果修复体设计不良,需由医生调整或重做。

- 药物治疗: 局部使用抗菌漱口水或药物辅助控制炎症。

- 预后: 及时、规范治疗通常可以逆转炎症,恢复牙龈健康,阻止病变进展为种植体周围炎。

🦷 2. 种植体周围炎

- 定义: 种植体周围软组织炎症伴随支持种植体的牙槽骨进行性、不可逆性吸收,这是种植牙失败的主要原因之一。

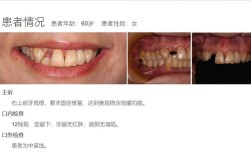

- 症状:

- 除黏膜炎的所有症状(红肿、出血、疼痛、口臭、退缩)外,通常更严重。

- 种植体周围形成牙周袋(探诊深度增加)。

- 种植体松动(晚期或严重时)。

- 种植体周围溢脓。

- X光片显示种植体周围牙槽骨吸收(骨结合丧失)。

- 可能感觉种植体变长(因牙龈退缩)。

- 原因:

- 主要原因: 未得到有效治疗的种植体周围黏膜炎是主要来源,菌斑生物膜的持续刺激导致宿主免疫反应失调,引发骨破坏。

- 其他原因与黏膜炎类似,但程度更重:口腔卫生极差、修复体严重不良、生物膜形成于种植体-基台连接处(微间隙)、种植体表面污染、手术创伤过大、种植体位置不佳、咬合力过大或创伤性咬合、外力撞击、吸烟(强烈风险因素)、未控制的糖尿病等全身性疾病。

- 治疗:

- 目标: 控制感染,阻止骨吸收进展,尽可能保留种植体,恢复功能与美观。

- 基础治疗: 同黏膜炎,但要求更彻底的清创(可能需要翻瓣手术直视下清创)。

- 外科治疗:

- 引导骨再生术: 清除感染组织后,使用骨移植材料(自体骨、异体骨、骨代用品)和生物膜引导骨再生,重建被吸收的骨组织,这是治疗骨吸收的核心手段。

- 软组织增量术: 增加牙龈厚度和附着,改善封闭,防止再感染。

- 切除性手术: 对于骨吸收严重、预后不佳或无法进行再生的情况,可能需要切除病变组织,甚至拔除种植体。

- 修复体调整或更换: 解决咬合创伤、修复体悬突等问题。

- 全身因素控制: 戒烟、控制血糖等。

- 维护治疗: 治疗后需极其严格的口腔卫生维护和更频繁的专业复查(每3-6个月一次)。

- 预后: 治疗难度大,效果取决于病变程度、发现早晚、患者配合度及医生技术水平,早期干预效果较好,晚期严重骨吸收可能导致种植体失败需要拔除。

📌 总结与关键点

- 核心问题: 菌斑生物膜是种植牙病变的始动因素。

- 严重性: 黏膜炎是可逆的“警报”,而周围炎是进展性的、破坏骨组织的“灾难”。

- 预防胜于治疗:

- 严格的口腔卫生: 患者掌握并坚持使用专用清洁工具(牙刷、牙线、冲牙器、牙缝刷、专用刷头等)清洁种植牙及其周围区域是最关键的预防措施。

- 定期专业维护: 按医生要求(通常每3-6个月)进行专业洁治、检查和维护,清除菌斑牙石,早期发现问题。

- 戒烟: 吸烟是种植体周围炎的最强风险因素之一,务必戒烟。

- 控制全身疾病: 如糖尿病等。

- 避免不良习惯: 如咬硬物、夜磨牙(需佩戴颌垫)。

- 选择经验丰富的医生和优质种植系统: 专业的手术设计和修复体制作至关重要。

- 及时就医: 一旦发现种植牙周围牙龈红肿、出血、疼痛、松动或口臭等任何异常,应立即联系您的种植牙医生进行检查! 早期诊断和治疗是挽救种植牙、避免严重后果的关键,切勿自行处理或拖延。

种植牙病变就是种植牙“生病”了,从牙龈发炎开始,严重时会导致支撑它的骨头被吸收,最根本的原因是没刷干净,所以每天认真清洁种植牙、定期看牙医是预防它发生或恶化的关键,一旦发现问题,赶紧找医生处理,越早治疗效果越好! 💪🏻