“自体取骨种植牙”的患者,指的是需要从自身身体其他部位获取骨组织(自体骨),用于移植到缺牙区域的牙槽骨中,以增加骨量,为后续种植牙的成功植入和长期稳定提供必要基础的患者。

就是因为牙槽骨不够(骨量不足),需要先从自己身上“借”骨头补上,然后再种牙的患者。

为什么需要自体取骨?

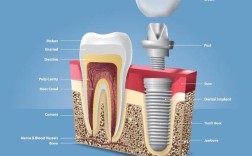

种植牙(牙种植体)要成功并长期稳定,需要植入足够的牙槽骨中,达到良好的“骨结合”(种植体与骨组织牢固融合),以下情况会导致牙槽骨量不足,需要骨移植:

- 长期缺牙: 牙齿缺失后,缺乏咀嚼刺激,牙槽骨会逐渐吸收萎缩。

- 严重牙周病: 牙周病导致牙槽骨被破坏吸收。

- 外伤或肿瘤切除: 牙槽骨因外伤或手术(如肿瘤切除)造成缺损。

- 先天发育不足: 牙槽骨天生发育不良或缺失。

- 即刻种植/即刻负重条件不足: 有时希望在拔牙后立刻种植或很快戴上假牙,但拔牙窝的骨量或质量不足以支持,需要额外植骨。

自体骨移植的优势

- 生物相容性极佳: 来自患者自身,不会产生免疫排斥反应。

- 骨诱导能力强: 自体骨中含有活的骨细胞、骨诱导因子,能更好地刺激新骨形成。

- 愈合可靠: 骨整合的成功率相对较高。

- 无疾病传播风险: 不会传播传染病。

常见的自体骨取骨部位

医生会根据缺损的大小、位置、患者的身体状况等因素选择最合适的供骨区:

- 髂骨: 最常用的供骨区,位于骨盆(髋部),可以提供大量皮质骨和松质骨,适用于大范围的骨缺损,但通常需要全身麻醉,手术创伤相对较大,术后可能有一定疼痛和活动受限。

- 下颌骨外板/颏部: 位于下巴区域或下颌骨外侧,手术相对简单,通常在局部麻醉下即可完成,创伤小,但提供的骨量有限,主要适用于中小型缺损。

- 颅骨: 主要用于获取小块的皮质骨,适用于需要特定形状或强度的骨块修复。

- 肋骨: 可提供一定量的皮质骨和松质骨,但取骨量相对有限,且可能影响呼吸功能。

- 胫骨: 较少用于口腔种植,但有时也可作为供骨区。

自体取骨种植牙患者的治疗流程(通常分阶段)

- 术前评估:

- 口腔检查、CBCT(锥形束CT)评估骨缺损情况、测量骨量。

- 全身健康状况评估(排除手术禁忌症)。

- 讨论治疗方案、供骨区选择、手术风险、预期效果、费用等。

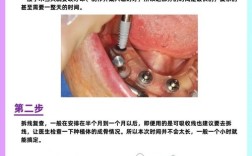

- 第一阶段:自体骨移植术

- 在供骨区(如下巴或髂骨)取骨。

- 将取下的骨块或骨颗粒移植到缺牙区域的牙槽骨缺损处。

- 移植骨可能需要用钛钉/钛板等固定,或者使用屏障膜覆盖引导骨再生。

- 缝合伤口。

- 关键:等待骨愈合和骨改建。 这是骨移植成功的关键,通常需要 3-6个月 甚至更长时间,具体取决于移植骨量和患者愈合能力。

- 第二阶段:种植体植入术

- 确认移植骨已充分愈合(通过CBCT等检查)。

- 在移植骨区域植入种植体。

- 同样需要等待种植体与骨组织达到良好的骨结合(通常需要 3-6个月)。

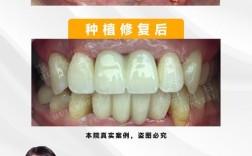

- 第三阶段:牙冠修复

- 骨结合完成后,安装基台(连接种植体和牙冠的部件)。

- 制作并安装最终的牙冠(假牙)。

自体取骨种植牙患者的特点与考虑因素

- 骨量严重不足: 这是核心指征,其他骨增量方法(如引导骨再生GBR、骨替代材料)可能效果不佳或无法满足需求。

- 需要骨诱导能力强的材料: 当缺损较大、条件较差时,自体骨的成骨和骨诱导能力是优势。

- 对骨替代材料有顾虑: 患者可能对人工骨粉、异种骨等材料有排斥心理或担心其长期效果。

- 愿意接受更复杂、更长的治疗周期: 自体取骨种植牙通常比常规种植牙治疗周期长(总耗时可能超过一年),需要两次手术(取骨和种牙),创伤相对更大,恢复期更长,费用也更高。

- 良好的全身健康状况: 需要能耐受两次手术(尤其是取髂骨时)。

- 依从性要求高: 术后护理要求严格,需要良好的口腔卫生习惯和遵医嘱复诊,以确保骨移植和种植体成功。

- 经济因素: 自体取骨手术费用较高,且医保报销范围和比例因地区和政策而异,患者需要考虑经济承受能力。

风险与并发症

- 供骨区并发症: 疼痛、感染、出血、神经损伤(如下颌取骨可能损伤下牙槽神经)、供骨区形态改变、活动受限(髂骨取骨)。

- 受植区并发症: 感染、移植骨吸收或失败、伤口裂开、愈合不良、种植体周围炎、种植体失败。

- 一般手术风险: 麻醉风险、出血、肿胀、疼痛。

“自体取骨种植牙”的患者,通常是牙槽骨缺损严重,需要通过从自身获取骨组织进行修复,才能为种植牙创造必要条件的患者,这是一种技术要求高、治疗周期长、创伤相对较大、费用较高的复杂种植方案,但其生物相容性好、骨诱导能力强、成功率相对可靠,是解决严重骨缺损问题的有效手段,患者在选择此方案前,需要充分了解其优缺点、风险、治疗周期和费用,并与经验丰富的口腔种植医生进行详细沟通,制定个体化的治疗计划。