种植牙植体的最窄直径并没有一个绝对统一的“最窄几毫米”的答案,因为它取决于具体的品牌、型号、设计以及临床应用场景,我们可以根据目前市场上的主流技术和临床实践,给出一个大致的范围和关键信息:

📏 1. 常见范围与极限

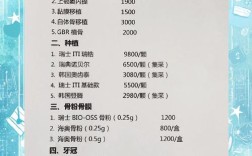

- 主流直径范围: 目前市面上绝大多数常规种植体的直径在 5mm 到 6.0mm 之间,这是最常用、最成熟的尺寸范围。

- 窄直径种植体: 为了适应狭窄的牙槽骨,种植体厂商推出了窄直径种植体,这些植体的直径通常在 0mm 到 3.5mm 之间。

- 超窄/微型种植体: 这是目前能达到的最窄直径范围。

- 最常见超窄直径: 0mm 是目前市场上应用最广泛、技术最成熟的超窄直径植体之一,许多主流品牌(如 Nobel Biocare, Straumann, Dentsply Sirona, Osstem, Dentis 等)都有提供直径为 3.0mm 的植体系统。

- 更窄的极限: 一些品牌为了应对极端狭窄的牙槽骨(如下颌前牙区、严重吸收的牙槽嵴),推出了直径更小的植体:

- 8mm: 部分品牌(如 Straumann 的 BLX 系列、某些 Osstem 或 Dentis 的型号)提供 2.8mm 直径的植体。

- 5mm 甚至更小: 极少数品牌或特殊设计的植体(通常称为“微型种植体”或“微种植体”)可能达到 2.5mm 或更细,但这非常少见,通常用于特定场景(如正畸支抗、即刻修复、极度骨量不足时的临时修复或特定部位),其长期成功率、负重能力和适应范围远小于 3.0mm 及以上的植体,临床应用有严格限制。

⚖ 2. 为什么不能无限缩小?

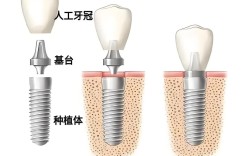

- 机械强度: 直径过小会显著降低植体的抗弯曲强度和抗折断能力,在咀嚼力作用下,过细的植体更容易发生弯曲变形甚至折断。

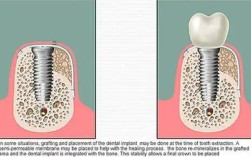

- 骨结合表面积: 植体需要足够的表面积与牙槽骨进行“骨结合”(Osseointegration),直径过小,表面积不足,会影响骨结合的质量和稳定性,增加失败风险。

- 咬合力承受: 尤其是在后牙区,需要承受较大的咬合力,过细的植体难以有效分散和传递咬合力,容易导致植体周围骨吸收和失败。

- 技术敏感性: 超窄植体对手术操作、植入精度、修复体制作的要求更高,操作难度更大,技术敏感性也更高。

🦷 3. 临床应用场景

- 主要适应症: 超窄植体(尤其是 3.0mm 和 2.8mm)主要用于牙槽骨宽度严重不足的情况,常见于:

- 上颌前牙区(侧切牙位置)

- 下颌前牙区(中切牙、侧切牙位置)

- 牙槽骨严重吸收后的区域

- 作为临时修复或过渡性修复

- 有时用于正畸支抗(但这属于微型种植体的另一类应用)

- 后牙区应用: 在后牙区使用超窄植体需要极其谨慎,通常要求牙槽骨宽度刚好达到临界值,且患者咬合力不大,医生经验丰富,并可能采用更保守的负重方案(如延期负重)。首选方案仍是骨增量后使用常规直径植体。

🧪 4. 技术进步的影响

- 材料与设计: 高强度钛合金(如 Ti-6Al-4V)、锥形设计、平台转移设计、优化的表面处理(如 SLA, SLActive, Roxolid)等,都提高了窄植体的成功率和长期稳定性。

- 数字化技术: CBCT(锥形束CT)精准评估骨量、数字化导板引导精准植入,使得在狭窄骨 safely 植入窄植体成为可能。

- 微创理念: 追求更小的手术切口和创伤,有时也倾向于选择刚好满足条件的窄植体。

- 目前临床应用最成熟、最广泛的最窄直径是 3.0mm。

- 部分品牌提供 2.8mm 的超窄植体,用于应对极端狭窄的骨量。

- 直径小于 2.8mm(如 2.5mm)的植体非常罕见,属于特殊设计的“微型种植体”,应用范围极其有限,主要用于特定目的(如正畸支抗),常规种植修复中极少使用,且风险较高。

- 选择种植体直径的核心原则是:在保证长期成功率和功能的前提下,选择能满足患者个体化需求的、最合适的尺寸。 医生会根据患者的 CBCT 影像评估骨量(宽度、高度、密度)、骨质、咬合力、预期修复方案、经济条件以及自身经验等因素,综合判断是否可以使用窄植体以及选择哪个具体直径。

📝 重要提示

- 没有“最窄”的绝对标准,只有“最适合”的个体化选择。

- 是否使用窄植体、使用多窄,必须由经验丰富的种植医生进行全面评估后决定。 切勿自行追求“最窄”。

- 骨量不足时,骨增量手术(如引导骨再生 GBR、骨劈开、骨挤压等)是获得更好长期效果的常用方法,有时比勉强植入过窄的植体更可靠。

如果你或你的亲友面临牙槽骨狭窄的问题,建议务必咨询专业的种植牙医生,通过详细的影像学检查和评估,制定最适合的治疗方案。💪🏻