牙种植体直径的选择是种植修复成功的关键因素之一,需要综合考虑多种因素,没有绝对“最好”的直径,而是要根据具体病例的解剖条件、生物力学需求、修复目标以及骨质状况进行个体化选择。

以下是选择牙种植体直径时需要考虑的主要因素和一般原则:

📏 一、 主要考虑因素

-

牙槽嵴宽度:

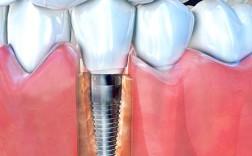

- 首要限制因素: 种植体直径必须小于或等于牙槽嵴的宽度(颊舌向),否则会导致骨壁穿孔、骨裂,甚至种植体暴露于口腔,术前通过CBCT(锥形束CT)精确测量牙槽嵴宽度至关重要。

- 最小骨宽度要求: 通常认为种植体周围至少需要保留1.0-1.5mm的骨壁厚度以保证长期稳定性和美学效果,实际可选择的种植体直径 ≈ 牙槽嵴宽度 - (2 * 最小骨壁厚度)。

-

修复目标(缺牙间隙):

- 单颗牙缺失: 种植体直径应尽量接近天然牙的牙根直径(前牙通常较细,后牙较粗),以获得良好的穿龈轮廓和邻牙关系。

- 多颗牙缺失(桥体修复): 桥体基牙种植体的直径选择需要考虑桥体的跨度、对颌牙的咬合力分布以及种植体的数量和位置,有时会选择直径稍大的种植体以增加支持力。

- 无牙颌(全口/半口): 通常会选择直径较大(4.5mm, 5.0mm, 6.0mm甚至更宽)的种植体,以获得更好的初期稳定性和长期成功率,尤其是在骨质条件不佳时,宽直径种植体常用于All-on-4/6等即刻负重方案。

-

骨质条件:

- 骨密度: 骨质疏松(D4类骨)的患者,选择直径较大的种植体通常更有利,可以增加与骨的接触面积,提高初期稳定性,促进骨结合,骨质致密(D1类骨)的患者,直径选择范围相对更广。

- 骨高度: 当骨高度有限时,选择直径较大的种植体可以在一定程度上弥补长度的不足,增加骨结合面积,提高抗旋转和抗侧向力的能力(但长度仍是更关键的因素)。

-

生物力学考量:

- 抗折断强度: 种植体直径越大,其横截面积越大,抗弯曲和抗折断的能力越强,在承受较大咬合力的后牙区,或者患者有紧咬牙/夜磨牙习惯时,选择较大直径(≥4.5mm)通常更安全。

- 骨应力分布: 理论上,直径较大的种植体可以将咬合力更均匀地分散到周围的骨组织中,减少骨吸收的风险,但过大的直径也可能导致应力集中于种植体颈部骨皮质。

- 初期稳定性: 直径较大的种植体在植入时通常能获得更好的初期稳定性(尤其是骨质较差时),这对骨结合至关重要。

-

美学区域(前牙区):

- 穿龈轮廓: 种植体直径直接影响最终修复体的穿龈轮廓,直径过小可能导致修复体颈部过窄,影响牙龈形态和美学效果;直径过大则可能压迫牙龈,导致牙龈退缩或黑三角。

- 邻牙关系: 直径选择需考虑与邻牙的接触点位置和形态,避免造成食物嵌塞或邻牙移位。

- 牙龈生物型: 厚龈生物型对直径变化的耐受性较好,薄龈生物型对直径变化更敏感,需更精细选择,避免影响龈乳头形态。

-

手术技术:

- 备洞直径: 种植体直径决定了备洞的最终直径,备洞时需要精确控制,避免过度扩大导致骨量损失或影响初期稳定性。

- 上颌窦/下颌神经管: 在接近解剖结构时,选择直径较小的种植体可以降低损伤风险,并允许有更多的骨壁厚度。

-

种植体系统与平台设计:

- 平台转移: 现代种植体普遍采用平台转移设计(基台直径小于种植体平台直径),这种设计可以减少种植体-基台连接处的微间隙,降低边缘骨吸收,在选择直径时,需考虑基台的选择空间。

- 锥度设计: 不同系统的锥度设计会影响种植体的就位道和初期稳定性,间接影响直径选择的灵活性。

📐 二、 常见直径范围及适用场景

-

窄直径/小直径 (≤ 3.5mm):

- 适用场景: 牙槽嵴宽度极其有限(如上颌前牙区骨量严重不足)、磨牙区即刻种植(保留部分牙根)、种植体支持的上部结构(如覆盖义齿的杆卡结构)、需要避开重要解剖结构时。

- 优势: 对骨宽度要求低,创伤相对小。

- 劣势: 抗折断能力较弱,初期稳定性可能较差,在骨质差或咬合力大的区域风险较高,美学区域需谨慎选择。

-

标准直径 (3.75mm - 4.5mm):

- 适用场景: 最常用的范围,适用于绝大多数单颗牙缺失(前牙、前磨牙)、骨质条件尚可的后牙区、多颗牙缺失的桥体基牙(需评估),4.0mm, 4.2mm, 4.5mm是主流选择。

- 优势: 在骨宽度、抗折断强度、初期稳定性和美学效果之间取得了较好的平衡,修复体选择范围广。

-

宽直径 (≥ 5.0mm):

- 适用场景: 牙槽嵴宽度充足、后牙区承受较大咬合力、骨质条件较差(D4类骨)、无牙颌(All-on-4/6)、需要增加初期稳定性的即刻负重、种植体支持的全口固定义齿。

- 优势: 显著增加骨结合面积,提高初期稳定性和抗折断能力,减少骨吸收风险,适合高负荷区域。

- 劣势: 对骨宽度要求高,可能需要额外的骨增量手术;穿龈轮廓可能较粗,美学区域需谨慎;备洞要求更高。

🧩 三、 选择策略与建议

- CBCT评估是基础: 术前必须拍摄高质量的CBCT,精确测量牙槽嵴宽度、高度、密度,评估重要解剖结构(上颌窦、下颌神经管)的位置。

- 以修复为导向: 终极目标是获得功能良好、美学自然、易于清洁的修复体,直径选择应服务于最终修复体的设计和效果。

- 优先保证骨壁厚度: 无论选择多大直径,确保种植体周围至少1.0-1.5mm的骨壁厚度是长期成功的关键。

- 骨质差时倾向大直径: 对于D4类骨,选择直径≥4.5mm(甚至5.0mm)的种植体通常比选择长度的增加更有效。

- 美学区域需精细: 前牙区需结合牙龈生物型、邻牙位置、预期穿龈轮廓综合选择,必要时选择直径稍大(如4.0mm)的种植体配合精细的基台设计。

- 后牙区优先考虑强度: 后牙区咬合力大,应优先考虑抗折断能力,在骨量允许的情况下,选择≥4.5mm的种植体更安全。

- 无牙颌首选宽直径: 全口/半口固定修复,宽直径种植体(5.0mm, 6.0mm)是主流和可靠的选择。

- 结合种植体系统特点: 不同品牌的种植体在锥度、表面处理、平台设计上存在差异,选择时需考虑其在本系统内的优势。

- 经验与循证依据: 参考临床研究和指南,结合自身的临床经验做出决策。

牙种植体直径的选择是一个高度个体化的决策过程,需要以CBCT精确测量的骨量为基础,以最终修复目标为导向,综合评估骨质条件、生物力学需求、美学要求以及手术可行性,没有放之四海而皆准的标准答案,但遵循“保证骨壁厚度、满足修复需求、适应骨质条件、兼顾生物力学”的原则,并结合临床经验和循证医学证据,就能为每位患者选择出最合适的种植体直径,从而提高种植修复的长期成功率。💡

最终决定权在于经验丰富的种植医生,他们会在充分评估所有因素后,为你量身定制最合适的种植方案。