空白期(20世纪80年代前)

- 技术空白:中国现代口腔种植技术起步较晚,20世纪80年代前几乎处于空白状态,牙齿缺失主要依靠活动假牙或固定桥修复。

- 早期尝试:零星有医生尝试使用简单材料(如不锈钢钉、骨水泥)进行牙种植,但缺乏科学依据和长期成功率数据,未形成体系。

起步与引进期(1980s - 1990年代初)

- 技术启蒙:

- 1980年代,随着国际交流增多,现代口腔种植技术(如骨结合理论)传入中国。

- 1985年,华西医科大学(现四川大学华西口腔医院)率先开展种植牙研究,引进国外种植系统(如瑞典Nobel Biocare的Branemark系统),成为国内种植技术发源地。

- 临床应用:

早期仅限于少数三甲医院(如华西、北大口腔、上海九院)开展,技术依赖进口设备,费用高昂(单颗种植牙超万元),普及率极低。

初步发展期(1990年代中 - 2000年代初)

- 设备与材料国产化萌芽:

- 国内企业开始尝试研发种植体,如1990年代北京莱顿生物材料公司推出首个国产种植系统(CDIC种植系统),但技术成熟度不足,市场份额有限。

- 技术推广:

- 国际种植品牌(如Straumann、ITI)进入中国市场,推动技术规范化。

- 口腔种植被纳入口腔医学教育体系,专科医生培训起步。

快速发展与市场爆发期(2000年代中 - 2010年代初)

- 需求激增:

- 居民收入提升、老龄化加剧及美观需求增长,种植牙市场迅速扩大。

- 2010年前后,中国成为全球增长最快的种植牙市场之一,年增速超20%。

- 产业链形成:

- 深圳、广州等地形成种植牙产业链集群,涵盖种植体、基台、牙冠等配件生产。

- 民营口腔诊所大量涌现,种植牙服务从公立医院向民营机构扩展。

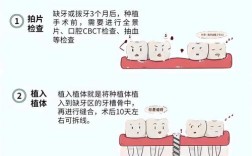

- 技术进步:

- 数字化技术(如CBCT、导板导航)逐步应用,提升种植精准度。

- 即刻种植、微创拔牙等技术普及,缩短治疗周期。

规范与整合期(2010年代中 - 2025年代初)

- 政策监管加强:

- 2025年原国家卫计委发布《口腔种植技术管理规范》,要求机构需具备《口腔种植诊疗技术》资质,医生需通过专项培训。

- 2025年国家医保局成立,推动高值医用耗材治理,种植牙被纳入重点监控范围。

- 国产替代加速:

- 国产种植体技术突破(如威高、宁波慈北、江苏创英等),2025年国产种植体市场占有率提升至约30%。

- 关键材料(如钛合金、氧化锆)实现国产化,降低成本。

- 价格虚高问题:

种植牙费用居高不下(单颗1.5万-5万元),暴露"暴利"乱象,引发社会关注。

集采改革与普惠化(2025年至今)

- 国家集采落地:

- 2025年1月,国家医保局牵头完成种植体系统集中带量采购(平均中选价900元/颗),覆盖主流品牌(包括国产)。

- 2025年9月,牙冠集采落地(最高价1000元/颗),大幅降低耗材成本。

- 医保联动与降价:

- 多地推出"种植牙医保报销"政策(如北京、浙江),报销比例可达50%-70%。

- 单颗种植牙总费用降至6000-1万元,惠及数百万患者。

- 技术升级方向:

- 数字化种植(AI导板、3D打印)成为主流,提升效率与安全性。

- 骨增量技术(GBR、上颌窦提升)成熟,解决骨量不足问题。

现状与挑战(2025年)

- 市场规模:

年种植量超300万颗,市场规模超千亿元,成为全球最大种植牙市场之一。

- 技术差距:

高端种植体(如亲水表面、个性化基台)仍依赖进口,核心材料研发待突破。

- 行业痛点:

部分机构夸大宣传、过度医疗;基层医生技术水平参差不齐;长期随访体系不完善。

未来展望

- 国产化深化:推动种植体、基台等核心部件全链条国产化,降低成本。

- 智能化普及:AI辅助诊断、机器人种植技术提升精准度。

- 政策持续优化:扩大集采范围,完善医保支付机制,严控价格虚高。

- 学术研究突破:加速再生材料(如生物活性陶瓷)、无牙颌种植等前沿技术转化。

中国口腔种植牙用40年时间走完西方半个世纪的发展历程:从技术引进到自主创新,从高端小众到普惠大众,政策、市场、技术三重驱动下,行业正迈向高质量发展阶段,在国产替代与政策调控的双轮驱动下,种植牙有望成为"健康中国"战略中普惠医疗的典范。