2025国家医保管理政策深度解读:从“保基本”到“优服务”,参保人、企业、医疗机构必看!

近年来,医保政策与每个人的生活息息相关,从“看病报销”到“健康管理”,从“个人账户”到“跨省结算”,国家医保管理政策的每一次调整,都在深刻影响着14亿人的医疗保障体验,作为民生保障的“安全网”,医保制度既要“保基本”,确保人人享有基础医疗;也要“优服务”,让群众看病更便捷、负担更减轻,本文基于2025年最新政策动向,从政策核心变化、个人权益保障、企业责任落实、医疗机构转型四大维度,为你全面解析国家医保管理政策的“新风向”。

2025年国家医保管理政策核心变化:三大关键词读懂“改革逻辑”

2025年是医保制度深化改革的关键一年,国家医保局围绕“公平性、可持续性、便捷性”三大目标,推出了一系列重磅政策。“门诊共济深化”“支付方式改革”“基金监管强化”成为年度关键词,直接关系到参保人的“钱袋子”和“看病方式”。

关键词1:门诊共济——从“保大病”到“保日常”的全面升级

过去,医保“重住院、轻门诊”,普通感冒、小病小痛多靠个人账户支付,2025年,职工医保门诊共济保障机制进一步深化,普通门诊报销限额提高、报销范围扩大、报销比例提升成为全国统一趋势。

- 报销限额:多数地区职工医保普通门诊年度报销限额从原来的5000元提高至1万-2万元(如北京、上海已分别提高至2万元、1.8万元);

- 报销比例:在职职工在基层医疗机构(社区医院、乡镇卫生院)报销比例达到60%-70%,三级医院也能报销50%-60%(此前仅部分城市对三级医院门诊开放报销);

- 覆盖范围:常见病、多发病(如高血压、糖尿病)的门诊用药、检查治疗费用,以及部分慢性病长期用药费用均纳入报销,真正实现“小病在社区、大病进医院、康复回社区”的分级诊疗闭环。

关键词2:支付方式改革——DRG/DIP让“医院有动力、患者得实惠”

长期以来,“按项目付费”的医保支付方式容易导致“过度医疗”“小病大治”,2025年,DRG(疾病诊断相关分组)付费和DIP(按病种分值付费)改革在全国范围内加速推进,覆盖超90%的三级医院和80%的二级医院。

- 核心逻辑:将疾病严重程度、治疗难度等因素分为不同组别,医保按“打包付费”标准支付医院,结余留用、合理超支分担,阑尾炎手术不再是“一项项收费”,而是按“阑尾炎切除术”病种打包支付,医院需在保证医疗质量的前提下控制成本;

- 患者受益:改革后,医院主动减少不必要的检查和用药,患者次均住院费用平均下降10%-15%,住院时间缩短1-3天,同时医保报销比例保持稳定甚至提高。

关键词3:基金监管——从“事后追责”到“全流程智能防控”

医保基金是“救命钱”,但欺诈骗保行为曾让基金承压,2025年,国家医保局依托“全国统一的医保信息平台”,构建“事前预警、事中监控、事后追溯”的全流程智能监管体系。

- 技术赋能:通过大数据实时监控医院诊疗行为,如“超适应症用药”“检查检验异常频次”“高套病种编码”等违规行为可自动预警;

- 惩戒升级:对欺诈骗保行为实行“零容忍”,除追回基金外,还将对涉事医疗机构处以2-5倍罚款,对医师暂停医保服务资格1-5年,情节严重者移送司法机关,2025年全国已追回医保基金超168亿元,2025年监管力度将持续加码。

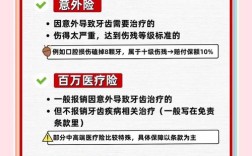

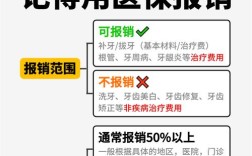

政策落地:参保人最关心的5大权益变化(附实用指南)

医保政策的最终目的是“让群众得实惠”,2025年,参保人的报销更省心、账户更灵活、结算更便捷,以下5大变化直接影响你的医保待遇:

变化1:个人账户“家庭共济”扩大范围——家人看病也能用你的钱

职工医保个人账户资金不再“沉睡”,2025年起,个人账户余额可配偶、父母、子女共济使用,且范围从“门诊、购药”扩展到“住院自付费用、城乡居民医保缴费”等。

- 操作指南:通过“国家医保服务平台”APP或当地医保局公众号,绑定家庭成员关系后即可使用,无需额外申请;

- 注意:共济使用需遵循“本人优先”原则,即个人账户资金优先保障参保人本人医保待遇。

变化2:异地就医备案“极简办理”——备案后直接结算,无需“先垫付”

异地就医“跑腿垫资”曾是群众痛点,2025年,异地就医备案渠道进一步简化,线上备案“秒批”、自助终端备案“立办”,全国98%的三级医院和85%的二级医院已实现异地就医直接结算。

- 备案人群:异地退休人员、异地长期居住人员、常驻异地工作人员、异地转诊人员;

- 备案方式:

- 线上:“国家医保服务平台”APP、微信/支付宝“医疗健康”小程序;

- 线下:参保地医保服务大厅、乡镇(街道)便民服务中心;

- 结算流程:备案成功后,持医保电子凭证或社保卡在异地定点医疗机构就医,直接结算报销费用,无需再回参保地报销。

变化3:门诊慢特病跨省直接结算——高血压、糖尿病等10种疾病“全国通办”

此前,门诊慢性病(如高血压、糖尿病)需在参保地定点医院治疗才能报销,2025年,高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗等10个门诊慢特病病种已实现跨省直接结算,覆盖全国所有省份。

- 优势:异地居住的慢病患者无需携带大量病历和发票回参保地报销,在异地定点医院就诊即可按参保地政策实时报销;

- 提示:需提前在参保地办理门诊慢特病资格认定,并在“国家医保服务平台”APP开通跨省直接结算服务。

变化4:医保个人账户“钱变多”还是“变少”?——账户结构调整,门诊待遇提升

2025年职工医保个人账户“划入比例”调整引发关注:单位缴费部分不再全部划入个人账户,而是全部计入统筹基金,个人账户仅划入个人缴费部分(2%)。

- 划入减少≠待遇下降:虽然个人账户资金减少,但统筹基金“池子”扩大,门诊报销限额和比例显著提高,北京在职职工个人账户每月划入从300元降至240元左右,但普通门诊年度报销限额从4000元提高至2万元,报销比例从70%提高至75%(基层医院);

- 适用人群:年轻、健康人群个人账户资金减少,但生病时门诊报销更多;年老、多病人群则因门诊报销提升,整体负担明显减轻。

变化5:药品耗材集采“降价不降质”——心脏支架、人工关节等常用耗材价格再降

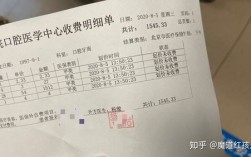

国家组织药品和高值医用耗材集采已覆盖7批药品、3批高值耗材,2025年将继续扩大集采范围,胰岛素、骨科脊柱类耗材、种植牙等纳入集采。

- 降价幅度:骨科脊柱类耗材平均降价84%,种植牙耗材价格从原均价6000元降至900元左右(医疗服务费实行政府指导价);

- 保障升级:集采中选药品和耗材通过“量价挂钩”采购,确保质量可靠,且全部纳入医保报销范围,患者自付费用大幅降低。

企业必看:医保缴费、用工责任、合规风险全解析

医保不仅是“民生工程”,也是企业的“法定责任”,2025年,企业在医保管理中需重点关注缴费基数核定、用工合规、风险防控三大问题,避免因政策理解偏差导致损失。

问题1:职工医保缴费基数怎么算?工资低能否按最低标准交?

根据《社会保险法》,职工医保缴费基数为职工上一年度月平均工资,缴费比例为单位6%-8%、个人2%(具体比例由各地确定)。

- 基数上下限:缴费基数不得低于当地社平工资的60%,不得高于300%,北京2025年社平工资为11820元/月,缴费基数下限为7092元,上限为35460元;

- 常见误区:部分企业为降低成本,按最低基数或“基本工资”(不含绩效、奖金)缴费,属于违法行为,员工可向医保部门投诉,要求企业补缴差额,并加收滞纳金(每日万分之五)。

问题2:灵活用工人员、新业态从业者(如外卖骑手、网约车司机)怎么参保?

针对平台经济新业态,2025年医保政策明确:灵活就业人员可参加职工医保或城乡居民医保,平台企业应为其缴纳工伤保险(部分城市试点“灵活就业人员职业伤害保障”)。

- 职工医保参保:无雇工的个体工商户、非全日制从业人员等灵活就业人员,可凭身份证在户籍地或就业地参保,缴费比例一般为8%(含统筹基金6%和个人账户2%);

- 城乡居民医保参保:未参加职工医保的灵活就业人员,可参加户籍地城乡居民医保,个人缴费标准为380元/年(2025年国家最低标准),财政补助不低于640元/人。

问题3:企业未给员工交医保,有什么法律风险?

企业为员工缴纳医保是法定义务,未缴纳需承担以下责任:

- 补缴责任:需为员工补缴欠缴的医保费用,自欠缴之日起按日加收0.05%的滞纳金;

- 赔偿责任:员工因未参保无法享受医保待遇的(如住院费用无法报销),企业需承担全部赔偿责任;

- 行政处罚:医保部门可对企业处欠缴金额1-3倍的罚款,情节严重的列入“失信名单”,在政府采购、资质认定等方面受限。

医疗机构转型:从“规模扩张”到“质量优先”的必答题

医保支付方式改革(DRG/DIP)和基金监管强化,正倒逼医疗机构从“粗放式发展”转向“精细化运营”,2025年,医疗机构需重点应对成本控制、服务质量、合规管理三大挑战。

挑战1:DRG/DIP付费下,如何控制成本不降质量?

DRG/DIP付费的核心是“打包付费”,医院需在保证医疗质量的前提下,优化诊疗流程、控制成本。

- 策略1:建立临床路径管理,针对同一病种制定标准化治疗方案,减少不必要的检查和用药;

- 策略2:加强成本核算,将医保支付标准分解到科室、医师,考核“费用控制”和“疗效”双指标;

- 策略3:推进分级诊疗,常见病、慢性病患者引导至基层医院,三级医院聚焦急危重症和疑难杂症,提高资源利用效率。

挑战2:医保基金监管趋严,如何避免“违规雷区”?

2025年,医保监管将从“事后抽查”转向“实时监控”,医疗机构需重点防范以下违规行为:

- 高套编码:将低风险病种编码为高风险病种,以获取更高支付(如“普通感冒”编为“肺炎”);

- 过度医疗:无指征检查、超适应症用药、延长住院时间;

- 串换项目:将医保目录外项目(如美容、保健)串换为目录内项目报销;

- 应对措施:设立医保管理部门,定期开展自查自纠,对医师进行医保政策培训,利用信息化系统实时监控诊疗行为。

挑战3:提升患者满意度,如何优化就医体验?

医保政策的核心是“以患者为中心”,医疗机构需通过流程优化、服务创新提升患者体验:

- 流程优化:推行“先诊疗后付费”、“诊间支付”,减少患者排队时间;

- 服务创新:开设“互联网医院”,提供在线复诊、处方流转、药品配送服务,方便患者就医;

- 人文关怀:加强医患沟通,对老年、残障患者提供“一对一”导诊服务,打造“有温度的医疗”。

常见问题解答(FAQ):你想知道的医保问题都在这里

Q1:2025年城乡居民医保个人缴费又涨了,为什么?

A:城乡居民医保筹资由个人缴费和财政补助构成,2025年个人缴费标准为380元/人,财政补助不低于640元/人,筹资总额较上年增长100元左右,主要原因是:医疗成本上涨(药品、耗材、医疗服务价格上升)、保障范围扩大(门诊报销提高、慢特病病种增加),财政补助同步增长,确保医保基金可持续运行。

Q2:医保断缴3个月,报销资格会取消吗?

A:职工医保断缴3个月(含)以上,会暂停医保报销资格,需补缴欠费后才能恢复,补缴时,欠费期间的医疗费用不予报销,且需缴纳滞纳金,城乡居民医保集中缴费期一般为每年9-12月,未在期内参保的,可在次年3-6月补缴,但需等待3个月(即7月后)才能享受报销待遇,且个人缴费部分不享受财政补助。

Q3:医保电子凭证和社保卡有什么区别?哪个更好用?

A:医保电子凭证是“电子身份证”,社保卡是“实体卡”,二者具有同等法律效力,医保电子凭证的优势是:方便快捷(无需实体卡,手机扫码即可就医)、功能齐全(支持挂号、缴费、购药、查询等)、全国通用(异地就医可直接使用),建议同时激活医保电子凭证和社保卡,手机用电子凭证,老年人等不熟悉智能手机的可使用实体卡。

Q4:企业职工退休后,医保缴费年限不够怎么办?

A:根据《社会保险法》,职工退休后享受医保待遇需满足“累计缴费年限男满25年、女满20年”(具体年限由各地规定),若缴费年限不足,可一次性补缴:补缴基数按退休时当地社平工资确定,缴费比例为6%(单位部分),补缴后即可终身享受医保待遇,北京男性职工退休时缴费20年,需补缴5年,补缴金额=退休时社平工资×60%×6%×12×5。

总结与展望:医保政策未来三大趋势

从“广覆盖”到“保基本”,从“重治疗”到“重健康”,国家医保管理政策正朝着更公平、更可持续、更智慧的方向发展,未来几年,以下三大趋势值得关注:

- “三医联动”深化:医保、医疗、医药协同改革,通过医保支付方式改革倒逼医疗服务价格调整和药品耗材集采,形成“保障有力、运行高效、群众满意”的医疗保障体系;

- “互联网+医保”普及:电子凭证、在线结算、远程医疗等数字化服务将覆盖更多场景,实现“数据多跑路、群众少跑腿”;

- “预防为主”理念落地:医保基金将逐步覆盖健康体检、慢性病管理、家庭医生签约等预防性服务,从“治病”转向“防病”,降低整体医疗成本。

医保是民生之基、稳定之石,国家医保管理政策的每一次调整,都承载着“病有所医、医有所保”的民生期盼,作为参保人,了解政策、用好权益是对自身健康的保障;作为企业,落实责任、合规经营是对社会责任的担当;作为医疗机构,优化服务、提质增效是对患者信任的回应,唯有各方共同努力,才能让医保政策真正惠及每一个人,让“健康中国”的蓝图照进现实。

(本文政策依据:国家医保局《2025年医保工作要点》《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》等文件,具体政策以当地医保部门执行为准。)