医生必看!2025最新医保政策核心要点:从诊疗到结算,一文读懂临床实用指南

作为临床一线医生,你是否遇到过这样的困惑:明明按规范诊疗,却被医保系统提示"违规";新出的DRG/DIP支付方式,到底怎么调整诊疗方案才能既合规又高效;门诊共济政策落地后,患者问"医保报销比例怎么算",自己却一时答不上来?

医保政策是医生临床工作的"游戏规则",直接影响诊疗行为、科室绩效乃至医患关系,2025年,医保改革进入"深水区",从支付方式改革到智能监管,从药品耗材集采到门诊共济,多项政策密集落地,本文结合最新国家及地方医保文件,梳理医生必须掌握的核心要点,帮你快速理清政策逻辑,避开临床"医保陷阱",让诊疗更合规、更高效。

2025医保政策核心风向标:3大趋势定调临床工作方向

支付方式改革全覆盖:DRG/DIP从"试点"到"常态",倒逼诊疗精细化

2025年是DRG(疾病诊断相关分组)/DIP(点数法)支付方式改革的关键年——国家医保局明确要求,年底前所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费改革,符合条件的医疗机构覆盖率不低于70%,实际付费病种数不少于100个。

医生需要知道的核心变化:

- 从"按项目付费"到"按病种付费":同一病种,医保支付标准固定,超支不补、结留用,这意味着,医生必须在不影响疗效的前提下,控制药品、耗材、检查的成本,急性阑尾炎手术,DRG支付标准可能包含1次常规检查、3天抗生素,若额外增加CT复查或使用进口抗生素,可能面临医保拒付或医院扣款。

- 临床路径与病种分组强关联:医保部门会根据临床路径制定病种"基准库",医生需严格按照路径诊疗,否则可能被归入高倍率病例(实际费用远超支付标准),2型糖尿病伴并发症,若未按路径规范使用胰岛素,而是盲目加用高价口服药,可能导致费用超标,被判定为"不合理诊疗"。

- 绩效挂钩科室收益:DRG/DIP付费下,科室的医保结余可转化为绩效奖励,医生主动优化诊疗方案(如减少不必要检查、使用集采中选药品),不仅能降低患者负担,还能提升科室收益。

智能监管常态化:"事前提醒-事中拦截-事后追溯"全流程覆盖

过去医保监管多依赖"事后抽查",如今已进入"智能时代",国家医保局2025年工作要点明确提出,要推进医保智能审核监控系统全国联网,实现门诊、住院全流程实时监管。

医生需要警惕的"监管红线":

- 超适应症用药:无指征使用抗生素(如普通感冒用三代头孢)、无病理依据使用靶向药,系统会自动拦截并标记"违规"。

- 串换项目收费:将甲类项目(如CT)换成乙类项目(如X光)收费,或把医保目录外项目(如美容类治疗)串换为目录内项目,系统通过费用对比会立刻预警。

- 过度医疗检查:同一患者短期内重复进行大型检查(如1个月内做3次核磁共振),或与诊断明显不符的检查(如腹痛患者做头部CT),系统会判定"不合理检查"。

临床实用建议:养成"诊疗前先查医保目录"的习惯——开具药品、耗材前,通过医院HIS系统或国家医保服务平台APP确认是否在目录内、是否需要适应症审批;特殊治疗(如高值耗材使用)提前与医保办沟通,避免事后纠纷。

门诊共济全面落地:患者"钱袋子"变重,医生诊疗逻辑需微调

2025年,职工医保门诊共济政策在全国范围内实现"全覆盖——医保个人账户计入比例降低,但普通门诊报销比例提升(最高可达50%-70%),常见病、多发病的门诊费用报销限额提高(多数地区年报销额度不低于5000元)。

医生需要关注的诊疗调整:

- 引导患者"小病在门诊":过去患者为报销住院,可能"小病大养",现在门诊报销比例提高,医生可更放心地让轻症患者门诊治疗,减轻住院压力,高血压、糖尿病稳定期患者,门诊开药即可报销,无需住院。

- 规范"门诊慢特病"管理:高血压、糖尿病等慢性病门诊报销需单独备案,医生需严格按照诊断标准(如糖尿病需有空腹血糖≥7.0mmol/L等证据)填写备案申请,避免因材料不全导致患者无法享受待遇。

- 警惕"门诊套保"风险:部分患者可能通过"挂床住院""虚构门诊病历"等方式套取医保,医生需如实记录诊疗过程,严禁编造病历、虚开处方。

医生日常诊疗中的"医保避坑指南":5个高频场景+解决方案

场景1:开药前,这3类药容易"踩雷"

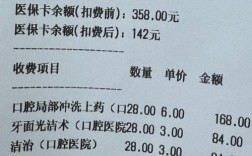

- 医保目录甲类/乙类:甲类药100%报销,乙类药需患者自付一定比例(10%-35%),医生开药前需告知患者自付金额,避免纠纷。

- "双通道"药品管理:部分谈判药品(如抗癌药)需在"定点医院+定点药店"双通道购买,医生需告知患者报销流程,避免患者自行购买后无法报销。

- 辅助用药重点监控:中药注射剂、营养类药品(如人血白蛋白)等被纳入重点监控目录,无明确适应症使用可能导致医保拒付,临床需严格把握适应症。

场景2:检查检验,如何"该做的不漏,不该做的不做"

- 遵循"阶梯检查"原则:腹痛患者先查腹部超声(医保全额报销),必要时再查CT(部分报销),避免直接开CT导致患者自费增加。

- 避免"重复检查":患者外院近期已做的检查(如1个月内的心电图),需主动调阅结果,避免重复检查;若因病情需要复查,需在病历中注明"复查理由"。

场景3:高值耗材使用,3个必须"

- 必须符合医保适应症:心脏支架需有"急性冠脉综合征"等指征,单纯体检发现狭窄但无症状使用,可能被拒付。

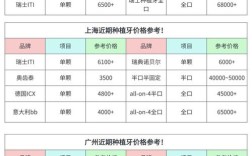

- 必须使用集采中选产品:国家组织的高值耗材集采(如冠脉支架、人工关节)中选价格大幅下降(支架从万元级降至百元级),医生应优先推荐中选产品,既降低患者负担,又避免医保不报销非中选产品。

- 必须提前告知患者自付金额:高值耗材(如人工关节)医保报销后,患者仍需自付部分(几千到上万元不等),需签署《自费项目知情同意书》,避免术后费用纠纷。

场景4:病历书写,医保审核的"第一道门槛"

- 诊断与诊疗项目匹配:诊断为"上呼吸道感染",却开了"肺部CT",系统会判定"诊断不符";病历中需详细记录症状、体征、检查结果,支撑诊疗项目合理性。

- 医嘱与收费一致:病历中记录"换药1次",但收费系统显示"换药3次",会被认定为"收费不实";医嘱、病历、收费三者需保持一致。

场景5:患者咨询,用"大白话"讲清医保政策

- 报销比例问题:"大爷,您这次住院总费用1万,医保目录内8000元,报销比例60%,能报4800元,自费5200元(含自费药品、起付线等)。"

- 异地就医问题:"阿姨,您在老家办的异地备案,在这边住院可以直接报销,不用自己先垫钱再回去报;没备案的话,报销比例会低20%左右。"

附:医生必备医保政策查询工具包

-

权威政策来源:

- 国家医保局官网(http://www.nhsa.gov.cn/):发布全国性医保政策、文件解读;

- 省级/市级医保局官网:查询地方实施细则(如报销比例、目录增减);

- 国家医保服务平台APP:提供医保目录查询、异地备案、政策咨询等功能。

-

院内支持渠道:

- 医院医保办:科室医保政策咨询、违规申诉、报销流程指导;

- 医院HIS系统:内置医保智能审核提示模块,开药/开检查时实时提醒。

-

持续学习资源:

- 国家医保局"医保大讲堂"线上培训:DRG/DIP实操、智能监管解读;

- 《中国医疗保险》杂志:深度分析政策趋势与临床案例。

政策是"底线",规范是"底线",疗效才是"生命线"

医保政策的终极目标,是让患者"看好病、少花钱",让医生"敢看病、看好病",作为医生,不必被政策"束缚",而应将其作为优化诊疗的"工具"——通过合理控费降低患者负担,通过规范诊疗减少医保纠纷,通过精准治疗提升疗效。

最后提醒:医保政策更新频繁,建议每月花1小时关注当地医保局通知,参加院内医保培训,让政策成为临床工作的"助推器",而非"绊脚石"。

你所在的地区,2025年医保政策有哪些新变化?临床工作中遇到过哪些医保问题?欢迎在评论区留言分享,我们一起交流解决!