通过移除某些牙齿,为其他牙齿的移动创造空间,从而解决牙量(牙齿总宽度)与骨量(颌骨容纳牙齿的空间)不协调的问题,最终实现排列整齐、咬合稳定、功能良好、美观协调的牙列。

就是“空间置换”,当你的颌骨空间不足以容纳所有牙齿时,拔除非关键牙齿,让其他牙齿在“腾出”的空间里移动到更理想的位置。

以下是拔牙原理的详细分解:

🧱 1. 解决“空间不足”的根本矛盾

- 牙量 > 骨量: 这是最常见的原因,牙齿本身的总宽度(牙量)超过了颌骨能容纳它们的空间(骨量),就像衣服小了,塞不下所有东西。

- 表现: 牙齿拥挤、重叠、扭转;或者牙齿前突(龅牙)、深覆盖(上牙盖下牙过多)、深覆合(上牙盖下牙过深)。

- 拔牙的作用: 直接减少需要容纳的牙齿数量(牙量),使得剩余的牙齿能够在现有的骨量内排列整齐,或者为内收前突牙齿提供空间。

🔄 2. 为牙齿移动创造空间

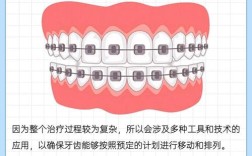

- 牙齿移动的本质: 牙齿矫正是在牙槽骨上施加持续、轻柔的力,引导牙齿在牙槽窝内缓慢移动,移动牙齿需要空间。

- 拔牙提供“移动通道”: 拔除的牙齿(通常是前磨牙,即双尖牙)位于牙弓中部,拔除后,其两侧的牙齿(前牙和后牙)就有了向拔牙间隙移动的空间。

- 内收前牙: 解决前突、深覆盖问题,前牙可以向拔牙间隙移动(舌向移动),使嘴唇支撑度改善,侧貌更协调。

- 排齐拥挤牙列: 拥挤的牙齿可以向拔牙间隙移动,解除拥挤,排列整齐。

- 调整后牙关系: 通过精细控制,拔牙间隙可以部分或完全由后牙(磨牙)向近中移动(近中移动),从而调整上下颌后牙的咬合关系(如建立中性咬合)。

⚖ 3. 协调上下颌骨关系

- 改善侧貌: 对于双颌前突(上下牙都前突)的患者,拔牙内收前牙是改善侧貌、减少“凸嘴”感的重要手段。

- 建立稳定咬合: 拔牙有助于调整后牙的咬合关系,使咬接触更广泛、更稳定,提高咀嚼效率,减少牙齿磨损和颞下颌关节负担。

🧩 4. 提高矫正效果稳定性和长期成功率

- 避免复发: 如果不拔牙而强行排齐拥挤或内收前突,牙齿会被“挤压”在过小的空间内,容易复发到原来的拥挤或前突位置,拔牙提供了充足的空间,让牙齿排列在稳定、协调的位置上,大大降低了复发风险。

- 改善牙周健康: 排列整齐的牙齿更容易清洁,减少食物嵌塞和菌斑堆积,有利于长期牙周健康。

📍 5. 拔牙位置的选择(通常为前磨牙)

- 为什么是前磨牙(双尖牙)?

- 功能相对次要: 前磨牙主要辅助咀嚼,不像磨牙承担主要咀嚼功能,也不像前牙(切牙)对美观和发音影响那么大。

- 位置居中: 位于牙弓中部,拔除后能最有效地为前牙内收和后牙调整提供空间。

- 根形相对简单: 通常为单根或双根,拔除难度相对较低,对邻牙影响较小。

- 对美观影响小: 拔除后,前移的后牙(通常是第一磨牙)在闭合时会被上颌前牙或下颌前牙部分遮挡,不易被察觉。

- 特殊情况: 有时也会拔除其他牙齿(如切牙、磨牙),但这需要极其严格的适应症评估和复杂的生物力学设计,相对少见。

📐 6. 生物力学原理的应用

- 支抗控制: 拔牙矫正中,精确控制哪些牙齿需要移动(需要移动的牙齿)和哪些牙齿需要保持不动(作为“支抗”牙齿)至关重要,强大的支抗系统(如种植钉、支抗弓等)确保了拔牙间隙能被有效地用于内收前牙或调整后牙,而不是被后牙轻易占据。

- 整体移动与控根移动: 医生需要精确设计牙根移动的方向(整体移动、控根移动等),确保牙齿在移动过程中牙根位置正确,以建立稳定的咬合关系。

📌 总结拔牙矫正的核心逻辑

- 诊断问题: 诊断存在牙量骨量不协调(拥挤、前突等)。

- 创造空间: 拔除非关键牙齿(通常为前磨牙),减少牙量。

- 引导移动: 利用生物力学原理(施加轻力、控制支抗),引导牙齿在拔牙创造的空间内移动。

- 达到目标:

- 解除拥挤,排列整齐。

- 内收前牙,改善前突和侧貌。

- 调整咬合关系,建立稳定功能。

- 提高长期稳定性和牙周健康。

⚠ 重要提示

- 拔牙不是必须的: 并非所有矫正都需要拔牙,轻度拥挤、骨量充足的患者可以通过扩弓、磨牙远移等非拔牙方法解决。

- 个体化决策: 是否拔牙、拔哪颗牙、拔几颗,是正畸医生根据患者的具体情况(牙列模型、X光片、头影测量分析、面部照片、骨骼类型、软组织侧貌、年龄、患者诉求等)进行综合评估后做出的高度个体化的专业决策。

- 专业评估至关重要: 是否需要拔牙以及如何拔牙,必须由经验丰富的正畸医生进行全面的检查和诊断后确定,患者不应自行判断或抗拒拔牙建议,也不应盲目要求拔牙,医生会详细解释拔牙的必要性、方案、预期效果和风险。

拔牙矫正是一种安全、有效且成熟的正畸技术,其原理在于通过科学的空间管理,解决牙齿与颌骨的空间矛盾,最终实现健康、稳定、美观的矫正效果。 如果你正在考虑矫正,务必与专业的正畸医生充分沟通,了解最适合你的方案。💪🏻