核心概念:牙齿与牙槽骨的关系

- 牙齿不是“焊死”在骨头里的: 牙齿通过一层叫做牙周膜的结缔组织连接到其周围的牙槽骨上,这层膜富含神经、血管和感觉细胞(成骨细胞、破骨细胞)。

- 牙周膜是“减震器”和“信号接收器”: 它能缓冲咀嚼力,更重要的是,它能感知施加在牙齿上的力,并将这个信号传递给周围的牙槽骨和牙周组织,启动改建过程。

- 牙槽骨具有可塑性: 牙槽骨不是一成不变的,它可以根据施加在牙齿上的力进行改建(重塑)。

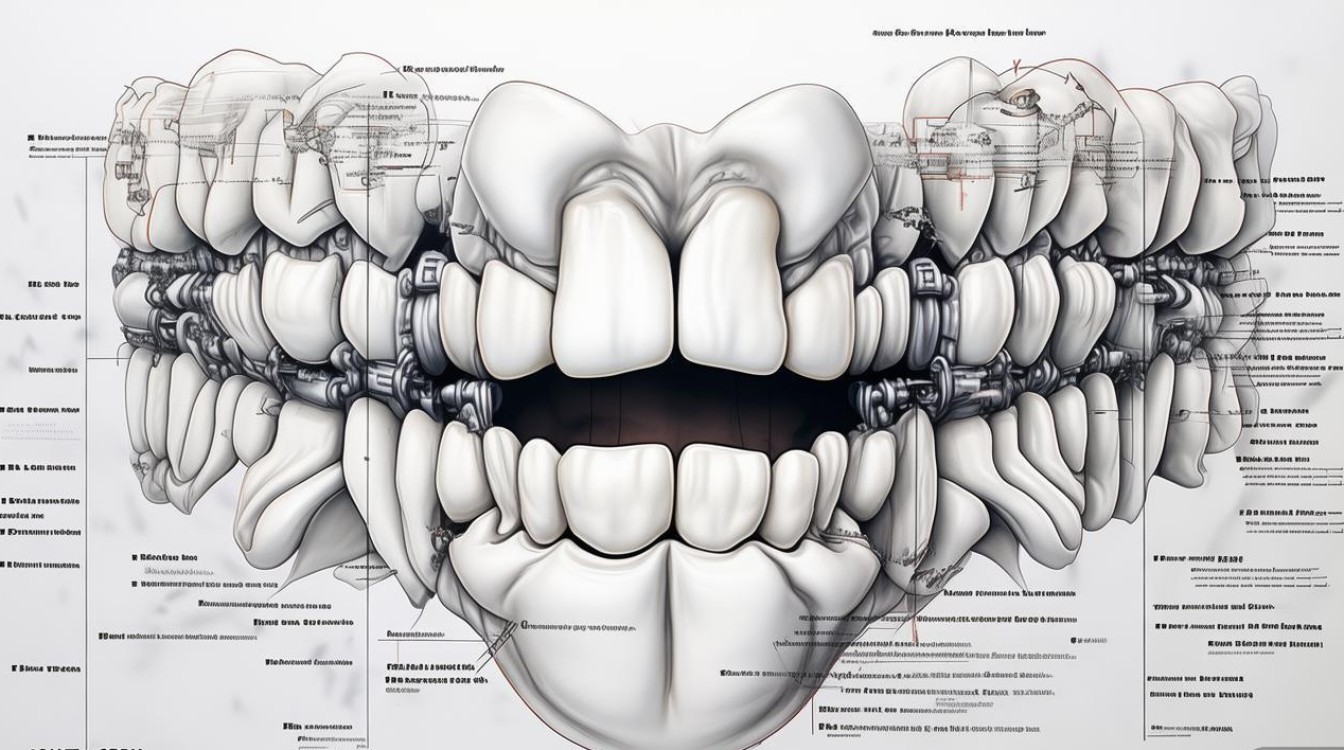

牙齿矫正的工作原理(分步图解)

施加力 - 启动信号

- 工具: 正畸医生使用各种工具施加力:

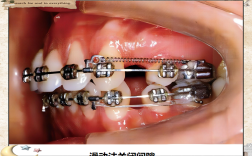

- 传统托槽矫正器: 金属或陶瓷托槽粘在牙齿表面,通过弓丝(金属丝)连接托槽,弓丝的形状被预先弯成理想位置的样子,当弓丝试图恢复其原始形状时,就会对牙齿产生力。

- 隐形矫正器: 一系列透明的、计算机设计的热塑性塑料牙套,每副牙套都精确地比当前牙齿位置移动一点点(通常0.25mm),佩戴时产生的压力引导牙齿移动。

- 其他工具: 橡皮筋(牵引力)、扩弓器、种植钉(微种植钉支抗)等。

- 力的性质: 关键在于施加轻柔、持续、可控的力,过大的力会导致牙齿坏死、牙根吸收等并发症,矫正器需要全天候(除了隐形牙套的进食刷牙时间)或大部分时间发挥作用,以保证力的持续性。

- 信号传递: 力通过托槽/附件传递到牙齿,再通过牙齿传递到牙周膜。

牙周反应 - 骨改建启动

- 压力侧: 牙齿移动方向的前方区域。

- 压力信号: 压力压迫牙周膜,压迫血管,导致局部缺血缺氧。

- 破骨细胞激活: 缺氧信号激活破骨细胞。

- 骨吸收: 破骨细胞在压力侧的牙槽骨表面进行吸收(溶解),这个过程就像在牙齿移动路径上“挖路”,为牙齿腾出空间。

- 张力侧: 牙齿移动方向的后方区域。

- 张力信号: 张力拉伸牙周膜,刺激血管和成骨细胞。

- 成骨细胞激活: 张力信号激活成骨细胞。

- 骨形成: 成骨细胞在张力侧的牙槽骨表面沉积新的骨质(矿物质化),这个过程就像在牙齿移动路径的“后方”铺路,稳固牙齿的新位置。

- 牙齿移动: 在压力侧骨吸收和张力侧骨形成共同作用下,牙齿开始在其牙槽窝中整体移动,朝着力的方向缓慢移动。

牙齿移动与骨改建持续

- 持续力: 矫正器持续施加力(或隐形牙套定期更换)。

- 循环改建: 压力侧骨吸收和张力侧骨形成的过程持续进行,牙齿不断移动。

- 多维度移动: 通过精确设计矫正器的力学系统(如弓丝的弯曲、托槽的位置、隐形牙套的附件、橡皮筋的牵引方向),可以实现牙齿在三维空间中的复杂移动:

- 近远中向移动: 前后移动(关闭拔牙间隙、调整前后关系)。

- 颊舌向移动: 左右移动(排齐、纠正中线)。

- 垂直向移动: 压低或伸长牙齿(改善咬合、打开咬合)。

- 旋转移动: 纠正牙齿扭转。

- 支抗控制: 这是正畸的关键技术,医生需要控制一部分牙齿(称为“支抗牙”)作为“锚点”,抵抗移动,以便有效地移动目标牙齿,可以使用强支抗(如微种植钉)、弱支抗或交互支抗等策略。

达到目标位置与稳定

- 目标达成: 当所有牙齿都移动到医生设计的理想位置(排齐、咬合关系正常、面部协调)时,矫正器通常需要再佩戴一段时间(精细调整期)。

- 保持:

- 必要性: 牙齿移动后,牙槽骨需要时间完全稳定(矿化),牙周纤维也需要重新排列,牙齿有回到原来位置的倾向(复发)。

- 保持器: 拆除矫正器后,必须佩戴保持器(通常是透明压膜保持器或固定式保持丝)来维持矫正成果,通常需要全天佩戴数月,然后逐渐过渡到仅夜间佩戴,可能需要持续数年甚至终身。

[施加力] --> [传递到牙齿/牙周膜] --> [压力侧:破骨细胞激活 --> 骨吸收(挖路)]

|

V

[牙齿在牙槽窝中移动] <-- [张力侧:成骨细胞激活 --> 骨形成(铺路)]

|

V

[达到目标位置] --> [佩戴保持器 --> 稳定新位置,防止复发]关键要点

- 核心机制: 利用轻柔持续力激活牙周膜,引发压力侧骨吸收和张力侧骨形成,实现牙齿在牙槽骨中的生理性移动。

- 时间因素: 骨改建是一个缓慢的生物过程,因此矫正需要较长时间(通常1.5-3年)。

- 精确控制: 正畸医生通过精心设计的矫正器系统(托槽、弓丝、隐形牙套附件、牵引力等)精确控制牙齿移动的方向、速度和程度。

- 支抗至关重要: 有效移动目标牙的前提是稳定支抗牙。

- 保持是必须的: 矫正结束后的保持阶段是防止复发、维持长期效果的关键环节。

理解了这个生物力学过程,就能明白为什么矫正需要耐心,为什么医生的设计如此重要,以及为什么保持器不可或缺,牙齿矫正本质上是一场由医生引导、身体自身完成的精密“建筑工程”。