牙齿矫正关闭缝隙(无论是拔牙后的间隙、牙齿自然散在的缝隙,还是其他原因造成的缝隙)的核心原理是利用牙齿周围组织的生物学改建能力,在持续、轻柔、可控的矫治力作用下,使牙齿按照预定的方向和速度移动,最终达到理想位置并关闭间隙。

以下是详细的原理解释:

🧬 1. 牙齿移动的生物学基础(核心原理)

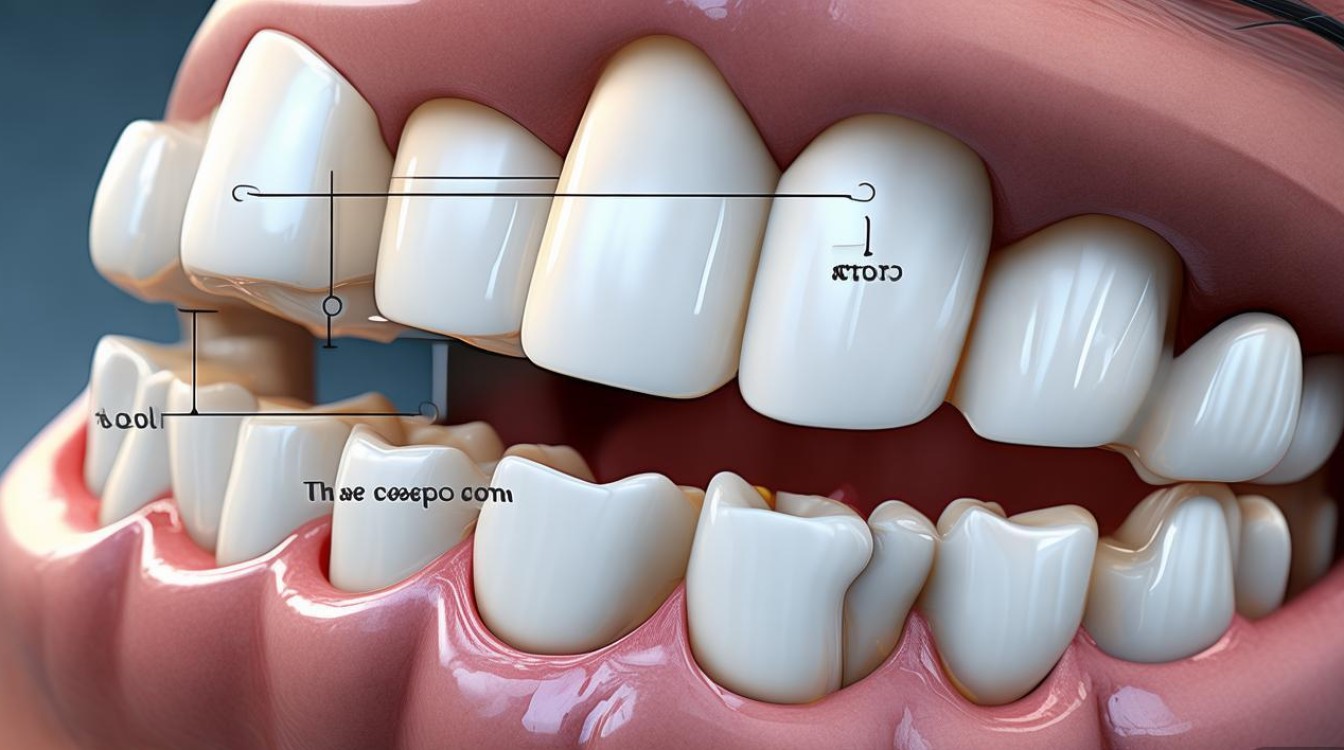

- 牙周膜的作用: 牙齿并非直接长在骨头里,而是通过一层致密的纤维组织——牙周膜——与牙槽骨相连,牙周膜内含有丰富的细胞(成骨细胞、破骨细胞、成纤维细胞等)和神经血管。

- 压力与张力区: 当对牙齿施加一个持续的、轻柔的力时(比如用橡皮圈、弹簧、弓丝或隐形牙套),牙齿周围的牙周膜会发生反应:

- 压力侧: 施加力的方向上,牙周膜受压,这会刺激破骨细胞活跃,分解吸收(溶解)牙槽骨,为牙齿向这个方向移动“让路”。

- 张力侧: 牙齿移动方向的另一侧,牙周膜被牵拉,这会刺激成骨细胞活跃,在牙槽骨表面沉积新的骨质,填补牙齿移动后留下的空间,稳固牙齿在新位置。

- 改建过程: 这个骨吸收和骨沉积的过程是渐进的、持续的,牙齿不是瞬间移动的,而是在牙周膜和牙槽骨不断改建的“轨道”上缓慢移动,每天移动的距离非常微小(通常在0.5mm - 1mm左右)。

⚙ 2. 关闭缝隙的具体方法与力学原理

矫正医生会根据缝隙的位置、大小、原因以及患者的具体情况,设计不同的矫治方案和加力方式来关闭缝隙:

-

使用橡皮圈(弹力圈):

- 原理: 将橡皮圈挂在需要移动的牙齿之间(挂在需要向中间移动的两侧牙齿的挂钩上),橡皮圈提供持续、轻柔的拉力,直接将牙齿向缝隙中心方向移动。

- 特点: 简单易用,患者可自行更换(需遵医嘱),常用于关闭前牙缝隙或调整个别牙位置,力量大小和方向需精确控制。

-

使用弹簧(如镍钛螺旋弹簧、推簧):

- 原理: 将弹簧放置在需要移动的牙齿之间的弓丝上(或直接挂在托槽之间),弹簧被压缩或拉伸后,会产生持续的、可控的弹力,推动或拉动牙齿向缝隙中心移动。

- 特点: 能提供更稳定、持续的力值,常用于关闭拔牙后的较大间隙或需要较大移动量的情况,镍钛螺旋弹簧具有超弹性和恒定的轻柔力值,是关闭缝隙的常用工具。

-

弓丝的连续性与滑动机制(滑动法关闭间隙):

- 原理: 这是关闭拔牙间隙最常用的方法之一,医生将一根足够强度和刚性的弓丝(如不锈钢方丝)完全结扎入所有牙齿的托槽槽沟内,在拔牙的间隙处,弓丝是连续的,通过在弓丝上弯制特定的曲(如“停止曲”或“T型曲”),或者利用弓丝本身的弹性和托槽的槽沟深度,在弓丝和托槽之间产生摩擦力或直接滑动,当弓丝被放入托槽后,曲部的力量会持续作用,使前牙整体向后移动(向拔牙间隙方向)或后牙整体向前移动,从而关闭整个间隙。

- 特点: 整体移动,效率较高,能同时调整咬合关系,需要良好的支抗控制(见下文)。

-

隐形矫正(隐形牙套):

- 原理: 通过一系列计算机设计、3D打印的透明牙套,每一副牙套都经过精确计算,能对牙齿施加特定方向和大小的轻微力量,佩戴每一副牙套时,牙齿都会被引导着向目标位置(包括关闭缝隙)移动一小步,更换到下一副牙套时,力量重新施加,牙齿继续移动。

- 特点: 力量轻柔、持续、可预测,美观舒适,关闭缝隙的原理与传统矫正相同,只是力的施加载体不同。

-

微种植体支抗(种植钉):

- 原理: 在需要强支抗的地方(如后牙区牙槽骨内)植入微小的钛合金种植钉(支抗钉),这些种植钉可以作为稳固的“锚点”,医生可以利用种植钉来施加强大的、精准的力,直接拉动需要关闭缝隙的牙齿(如前牙),或者抵抗不需要移动的牙齿(如后牙)的移动,确保力量高效地用在目标牙齿上。

- 特点: 极大地增强了支抗控制能力,使得一些以前难以实现的精准移动(如前牙大幅内收关闭拔牙间隙)成为可能,缩短了疗程,提高了效果的可预测性。

🛡 3. 关键因素:支抗控制

- 什么是支抗? 支抗是指抵抗牙齿移动的能力,在关闭缝隙时,尤其是关闭拔牙间隙时,移动目标牙齿(如前牙)需要力量,这个力量也会同时作用在相邻的牙齿(如后牙)上。

- 为什么重要? 如果支抗不足,后牙可能会向前移动,导致前牙移动不足,间隙无法完全关闭,或者咬合关系变差,反之,如果支抗过强,目标牙齿可能移动困难或速度过慢。

- 如何控制?

- 利用牙齿本身的阻力(如后牙区大牙)。

- 使用特殊的弓丝设计(如横腭杆、Nance弓)。

- 使用微种植体支抗钉(最有效、最常用)。

- 精确计算和施加力量的大小、方向、作用时间。

⏳ 4. 关闭缝隙的时间与过程

- 速度: 牙齿移动是生物学过程,不能操之过急,通常建议每月移动1mm左右的速度是比较安全和高效的,过快的移动可能导致牙根吸收、牙槽骨损伤、疼痛加剧甚至牙齿坏死。

- 时间: 关闭缝隙所需的时间因人而异,取决于:

- 缝隙的大小(拔牙间隙越大,时间越长)。

- 关闭的方式(滑动法可能比单个牙移动快)。

- 支抗控制的效果。

- 患者的骨骼类型和牙周健康状况。

- 患者的配合程度(如佩戴橡皮圈、保持口腔卫生、按时复诊)。

- 通常关闭一个中等大小的拔牙间隙需要3-6个月,有时更长,关闭散在的小缝隙可能更快。

- 过程: 关闭缝隙不是一蹴而就的,在矫正过程中,医生会定期复诊(通常4-8周一次),检查牙齿移动情况,更换橡皮圈、调整弹簧、更换隐形牙套或调整弓丝,确保力量持续、有效、方向正确,在关闭缝隙的同时,医生还会精细调整牙齿的倾斜度、转矩、咬合关系等。

牙齿矫正关闭缝隙的原理本质上是生物力学原理与生物学原理的结合:

- 生物学基础: 利用牙周膜内的细胞(破骨细胞、成骨细胞)在压力和张力刺激下进行骨改建,为牙齿移动创造空间并稳固新位置。

- 力学手段: 通过橡皮圈、弹簧、弓丝滑动机制、隐形牙套或种植钉支抗等工具,施加持续、轻柔、方向精确的矫治力。

- 支抗控制: 确保力量高效地作用于目标牙齿,避免不希望发生的牙齿移动。

- 时间与过程: 在医生监控下,以安全、可控的速度,通过一系列精细调整,逐步将牙齿移动到理想位置,最终关闭缝隙并建立良好的咬合关系和面部美观。

整个过程需要专业的正畸医生进行精确的诊断、方案设计和全程监控,才能安全、高效、美观地完成缝隙关闭。🦷✨