矫正牙齿影响大吗?专家解析5大常见影响与科学应对,一篇读懂矫正全流程

牙齿矫正(正畸)已成为越来越多人的选择,无论是青少年还是成年人,都希望通过矫正获得整齐的牙齿和自信的笑容,但与此同时,“矫正牙齿会不会有影响?”“矫正后牙齿会变松吗?”“对生活影响大不大?”等问题也成了大家关注的焦点,作为从事口腔正畸临床工作15年的专家,今天我就从专业角度,结合多年临床经验,全面解析“矫正牙齿影响”,帮你科学认识矫正,避免踩坑。

先明确:牙齿矫正的本质是什么?

要谈“影响”,得先知道矫正到底在做什么,牙齿矫正的核心是利用生物力学原理,通过施加轻柔、持续的力,引导牙齿在牙槽骨中缓慢移动,最终达到排列整齐、咬合稳定、面部协调的目的。

牙齿并非“固定”在骨头里,而是通过牙周组织(牙周膜、牙槽骨等)与牙槽骨相连,矫正时,牙槽骨会在压力侧吸收(牙齿移动的空间),在牵引侧增生(牙齿移动后支撑),就像“土壤”会随着“树”的移动而重塑——这是牙齿能移动的生理基础,也是矫正安全的根本保障。

正面影响:矫正带来的“隐性福利”,远比你想象的更多

很多人只想到“矫正让牙齿变齐”,但实际上,对口腔健康和全身健康的积极影响才是矫正的“核心价值”。

口腔健康:从“隐患丛生”到“清洁无忧”

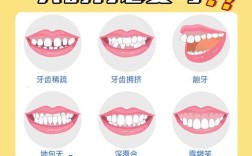

牙齿不齐(如拥挤、错位、龅牙等)会导致清洁死角增多,牙菌斑、牙结石堆积,容易引发龋齿(蛀牙)、牙龈炎、牙周炎等问题,临床数据显示,牙齿拥挤者患牙周炎的风险是整齐牙齿的2-3倍。

矫正后牙齿排列整齐,牙缝暴露清晰,刷牙、用牙线更彻底,能有效降低口腔疾病风险,咬合关系改善后,咀嚼效率提高,食物研磨更充分,还能减轻胃肠道负担,间接促进全身健康。

面部美观:从“颜值焦虑”到“自信加分”

牙齿对颜值的影响远超想象:地包天(反颌)可能显脸短、下巴后缩;龅牙可能导致嘴唇外翻、凸嘴;开颌(上下牙咬不上)可能显得脸长、没精神……

矫正通过调整牙齿位置、改善咬合,能间接优化面部轮廓,通过内收前牙改善龅嘴,让嘴唇更自然;通过纠正中线偏斜让面部更对称;通过打开咬合改善“月牙脸”……很多患者反馈:“矫正后不仅牙齿齐了,连侧脸线条都好看了,拍照敢露牙了!”

心理健康:从“不敢笑”到“社交无压力”

牙齿问题带来的自卑感,可能影响社交和心理健康,门诊中常有患者说:“以前不敢在别人大笑,怕被嘲笑‘牙齿乱’;面试时总下意识捂嘴,怕影响形象……”

矫正后,整齐的牙齿能显著提升自信心,研究显示,牙齿整齐者的社交自信度评分比牙齿不齐者高出40%,这种自信甚至能影响职业发展和人际关系。

咬合功能:从“咀嚼费力”到“舒适高效”

咬合紊乱(如深覆颌、深覆盖、锁颌等)不仅影响咀嚼,还可能导致颞下颌关节紊乱(TMD),出现关节弹响、疼痛、张口受限等问题。

矫正通过建立稳定的咬合关系,能分散咀嚼力,保护牙齿(避免个别牙齿受力过大而磨损),同时缓解关节压力,让咀嚼更“省力”,吃饭更香。

潜在影响:这些“小麻烦”如何科学应对?

矫正过程中或矫正后,可能会出现一些“小影响”,但多数是暂时性的,通过正确应对完全可以避免或减轻。

初期不适:酸胀、疼痛,一般持续3-5天

表现:戴上矫正器后1-3天,牙齿可能出现酸胀、无力、轻微疼痛,咬东西费劲,甚至有松动感(其实是牙齿在移动)。

原因:牙齿受力后,牙周组织发生改建,正常生理反应。

应对:

- 饮食以温凉、软食为主(如粥、面条、蒸蛋),避免啃硬物(如骨头、坚果、螃蟹壳);

- 用正畸蜡(医生会提供)包裹矫正器上的结扎丝或托槽,避免磨嘴;

- 疼痛明显时,可遵医嘱服用布洛芬等非处方止痛药(一般无需用药,疼痛会逐渐缓解)。

关键:这是“移动信号”,不是“矫正失败”,坚持3-5天后会明显好转。

口腔清洁:难度增加,但“方法对了”就不难

表现:矫正器托槽、弓丝容易挂食物残渣,刷牙时刷毛被卡住,清洁不彻底可能导致牙龈红肿、口臭。

原因:矫正器增加了牙齿表面“凹凸不平”的结构,清洁死角增多。

应对:

- 工具升级:使用正畸专用牙刷(如小头软毛牙刷)、牙缝刷、冲牙器(水牙线)、正畸专用牙线(带细棒的牙线);

- 清洁方法:采用“巴氏刷牙法”,每次刷牙3分钟以上,确保每个牙面、托槽四周都刷到;餐后立即用清水漱口,食物残渣及时清理;

- 定期检查:每3-6个月做一次口腔清洁(洗牙),清除牙结石,预防牙龈炎。

提醒:清洁不到位是矫正期间牙龈炎、龋齿的主因,一定要重视!

饮食调整:暂时告别“硬、黏、黏”,但美味不减

表现:矫正期间不能吃坚果、牛肉干、口香糖、年糕等硬、黏、黏的食物,否则可能导致托槽脱落、弓丝变形。

原因:矫正器是通过粘接剂固定在牙齿上的,硬、黏食物会增加粘接剂负担,导致矫正器损坏。

应对:

- 硬物:坚果、螃蟹壳、硬糖等,可用手掰碎或用工具夹碎后吃;

- 黏物:口香糖、年糕、软糖等,尽量不吃,避免粘在矫正器上难以清理;

- 带骨/带刺食物:排骨、鱼等,剔骨去刺后再吃,避免勾住矫正器。

关键:不是“不能吃”,而是“怎么吃”——调整烹饪方式(如把排骨炖烂),同样能享受美食。

牙根吸收:极少数人会“牙根变短”,但通常不影响功能

表现:部分矫正者(尤其是成人、有牙周病史者)在矫正后,牙根长度可能轻微缩短(通过X光片可见)。

原因:牙齿移动过程中,牙根尖端可能有少量牙骨质吸收,属于个体差异,与矫正力大小、牙齿移动距离、自身遗传等因素相关。

应对:

- 矫正前:拍X光片评估牙根情况,高风险人群(如曾有牙根吸收史)需谨慎设计方案;

- 矫正中:定期拍X光片(每6-12个月),监测牙根长度;

- 矫正后:牙根吸收轻微时(吸收<1/3根长),通常不影响牙齿稳固和寿命;严重吸收者(罕见)可能需要提前结束矫正或修复治疗。

数据:临床中牙根吸收发生率约5%-10%,多数为轻微吸收,无需特殊处理。

复发风险:矫正结束≠“一劳永逸”,保持器是“保险锁”

表现:部分矫正者摘下矫正器后,牙齿出现轻微移位(如门牙不齐、牙缝变大)。

原因:牙齿移动后,牙槽骨需要时间“重建稳定”(约1-2年),牙周组织的改建尚未完全稳定,若不戴保持器,牙齿可能受咬合力、肌肉力量等影响回到原位。

应对:

- 保持器是“矫正必需品”:矫正结束后必须佩戴保持器,前6个月(除吃饭、刷牙外)全天佩戴,之后改为夜间佩戴,至少持续2年,建议长期佩戴(尤其是夜间);

- 定期复查:摘下矫正器后1个月、3个月、6个月、1年复查,医生会检查牙齿稳定情况,调整保持器佩戴方案;

- 若牙齿已移位:轻微移位可通过重新佩戴保持器调整,严重移位可能需要二次矫正(所以保持器一定要坚持戴!)。

不同人群矫正,这些“特殊影响”要注意!

青少年(12-18岁):抓住“矫正黄金期”,但需关注生长发育

青少年处于生长发育高峰期,颌骨可塑性强,矫正效果更好(比如骨性畸形可通过矫正引导颌骨生长),但需注意:

- 矫正前拍X光片(曲面断层片、头颅侧位片)评估骨骼发育情况;

- 若有口腔不良习惯(如吐舌、咬唇、口呼吸),需先纠正习惯,否则会影响矫正效果;

- 遵医嘱定期调整矫正力(每4-6周复诊一次),适应牙齿移动速度。

成年人(>18岁):矫正效果同样好,但需考虑“牙周健康”

成年人矫正(尤其是30岁以上)需关注:

- 牙周条件:若有牙周炎,需先治疗牙周(控制炎症、牙周刮治),待牙周稳定后再矫正,否则可能加重牙槽骨吸收;

- 矫正时间:成人牙槽骨改建速度较慢,矫正时间通常比青少年长(约2-3年),需有耐心;

- 骨性畸形:成人骨性畸形(如严重的地包天、龅牙)单纯矫正效果有限,可能需要联合正颌手术(医生会评估)。

孕妇:建议“暂缓矫正”,安全第一

怀孕期间女性激素水平变化,牙龈易充血、肿胀,矫正过程中口腔清洁难度增加,可能加重牙龈炎;怀孕期用药(如止痛药)、拍X光片(虽然矫正中拍片少,但难免需要)需谨慎。

建议:计划怀孕的女性,提前完成矫正;已怀孕者,可暂缓矫正,等产后再进行;若矫正中意外怀孕,需及时告知医生,调整方案。

避坑指南:这些“矫正谣言”别轻信!

“矫正会让牙齿变松,老了更容易掉”

真相:矫正中牙齿轻微松动是移动的正常表现,矫正完成后,牙齿会在新位置稳定下来,松动感消失,只要牙周健康,矫正后的牙齿和自然牙一样稳固,老了不会“更容易掉”。

“矫正会老脸,显得脸大”

真相:矫正不会让脸变大,反而可能通过改善咬合、内收牙齿让面部轮廓更协调,部分人矫正初期因牙齿受力、牙根轻微吸收出现“脸浮肿”,属于暂时现象,消肿后会恢复。

“矫正一定要拔牙,伤身体”

真相:是否拔牙需根据牙齿拥挤程度、咬合关系、面部突度等综合判断,约60%的矫正者需要拔牙(通常拔4颗前磨牙),目的是为牙齿移动提供空间,改善咬合和面型,拔牙是“微创手术”,创伤小,恢复快,不会影响身体健康。

“隐形矫正效果比传统矫正差”

真相:隐形矫正(如隐形牙套)和传统矫正(钢牙套)效果没有本质区别,都能达到排齐牙齿、改善咬合的目的,隐形矫正的优势是美观、舒适、可摘戴,但对医生技术要求更高,需严格按方案佩戴(每天20小时以上),否则可能影响效果。

矫正的“利”远大于“弊”,关键是“选对医生+做好配合”

牙齿矫正是一项“健康投资”,带来的口腔健康、颜值提升、心理改善等长期价值,远大于矫正期间的“小麻烦”。

给准备矫正者的建议:

- 选正规机构和医生:优先选择有正畸专科资质的医院或诊所,医生需有丰富的临床经验(可查看案例、患者评价);

- 充分沟通:矫正前和医生详细沟通诉求(如排齐、改善面型),了解矫正方案、时间、费用、风险等;

- 积极配合:严格遵守医嘱(佩戴时间、清洁要求、复诊周期),遇到问题及时反馈(如托槽脱落、疼痛明显)。

牙齿矫正不是“洪水猛兽”,而是一个“牙齿重塑”的过程,只要科学认知、规范操作,你收获的不仅是一口整齐的牙齿,更是更健康的口腔和更自信的人生,如果你还在为牙齿不齐纠结,不妨找专业医生评估一下——也许,一个改变就从“矫正”开始!

互动话题:你矫正过程中遇到过哪些“小麻烦”?是怎么解决的?欢迎在评论区分享你的经历,帮助更多人少走弯路!